藤島武二

帝室技芸員帝国芸術院会員、東京美術学校教授藤島武二は3月19日宿痾脳溢血のため本郷区の自宅に於て逝去した。

藤島武二は、慶応3年9月18日鹿児島市に賢方の三男として生れた。弱冠四条派の画家平山東岳に就いて絵画を学んだ。明治17年東京に出で、翌18年川端玉章の門に入り、玉堂と号し日本美術協会に出品して受賞した。併し、同23年宿志たりし洋風画の研究に転じ、曽山幸彦に師事した。その後中丸精十郎、松岡寿、山本芳翠等に技を問うた。同24年明治美術会々員となり、同会第3回展覧会に「無惨」を出品してその技を認められた。同25年同会第4回展に「福神」「上代婦人」を同26年同会第5回展に「桜狩」を出品した。「桜狩」は米国市俄古閣竜万国博覧会出品予定の大作であり、その初期の代表作であつた。(大正12年大震火災の為め焼失)此の年津市所在三重県尋常中学校助教諭として赴任した。同28年明治美術会第7回展に「少女」「一竿風月」等を出品、第4回内国勧業博覧会に「御裳濯川図」を出品して褒賞を受けた。同29年東京美術学校に西洋画科の設置さるるや黒田清輝の推薦によつて助教授に任ぜられ、爾来その逝去の日迄凡そ50年の間後進の誘掖指導に尽瘁した。此の年又白馬会の創立に与つてその会員となり、爾後毎歳同展覧会に発表して画名を高めた。即ち「池畔納涼」(第2回)、「池畔」(第3回)、「天平の面影」(第7回)、「諧音」(第8回)、「蝶」(第9回)等が知られる。同38年文部省より絵画研究の為め4箇年間仏蘭西、伊太利亜に留学を命ぜられ、初め巴里のグラン・シヨーミエールに入り、次で国立美術学校に入学、フエルナン・コルモンに師事し、次で伊太利亜に移り、カロリユス・ヅユランの薫陶を受けた。同43年1月帰朝し、同年の白馬会展覧会に滞欧作品30点を特別出陳し、その新鮮なる画風によつて多大の感銘を与えた。而して、此の年東京美術学校教授に任ぜられた。同44年第5回文部省美術展覧会に滞欧作「幸ある朝」「池」を、同45年第6回文展に「公園の一隅」を発表した。この年岡田三郎助と本郷絵画研究所を起したが、大正2年川端絵画研究所に洋画部が設置さるるや、専らその指導に当つた。大正2年第7回文展に「うつつ」を出品して3等賞を授けられ、同3年大正博覧会審査員、文部省美術審査委員会委員、臨時博覧会(米国桑港万国博覧会」鑑査官に挙げられた。爾後連年文部省美術審査委員会委員を命ぜられ、文展に「匂ひ」(第9回)「静」(第14回)「草の香」(第12回)等を出品した。大正8年帝国美術院の創立と共に同院展覧会審査委員を命ぜられ、同13年帝国美術院会員を仰付けられた。帝展時代の作品に「東洋振」「アマゾーヌ」(第5回)「芳恵」(第1回聖徳太子奉讃会展)「鉸剪眉」(第8回)や、昭和6年以来の海の連作があつて「大王岬に打寄せる怒涛」(第13回帝展)「東海旭光」の如きが知られる。昭和9年帝室技芸員を命ぜられ、同10年改組された帝国美術院会員を仰付けられた。同12年多数の功労に依り新しく制定された文化勲章を授与された。又この年帝国芸術院の創立と共に同院会員となつた。此の年満州美術展覧会の審査員として渡満し、蒙古、熱河、北京等を巡遊した。而して予て拝命せる御物「旭日照六合」を完成した。同13年再び渡満し、軍の委嘱によつて上海、杭州、蘇州等を旅行し、戦跡を写した。同15年紀元二千六百年記念展覧会に病を押して「蒙古高原」を制作して出品した。同17年第2回聖戦美術展覧会の審査委員長を委嘱された。同18年1月勲2等に叙せらられたが、3月19日宿病脳溢血再発し、同日午前10時30分遂に逝つた。同月23日青山斎場に於て告別式を執行、青山墓地に葬られた。その逝去に当り従3位を贈られた。

明治、大正、昭和に亘つて終始変ることなき努力と研鑚を続け、而も晩年に至るに従い豪壮なる構図と華麗なる賦彩か渾然として近代稀に見る芸術を作り成した。その近代洋風画の向上と後進を指導啓発した功績は長く伝えらるべきである。

略年諧

慶応3年 9月18日鹿児島市に藤島賢方の三男として生る、幼名猶熊、父賢方は早逝、また長兄、次兄も夭逝、専ら母たけ子刀自の手にて薫育さる

明治15年(16歳) 小学校を卒え造士館(鹿児島中学校)に入学、17年まで在学、その間、四条派の画家平山東岳につき日本画を学ぶ

明治17年(18歳) 洋画修業を志し笈を負うて上京、神田某英語学校に学ぶ

明治18年(19歳) 一時帰郷、再び上京して川端玉章の門に入り玉堂と号す、日本美術協会に2回作品を出品し、受賞せしことあり

明治19年(20歳) 旁ら東京仏語学校に入学、明治21年迄在学

明治23年(24歳) 曽山幸彦につき初めて洋風画を学び、後転じて中丸精十郎に学ぶ、後更に新帰朝の松岡寿の麹町区飯田町の画室に学び、次で山本芳翠の天真道場に移りその指導を受く

明治24年(25歳) 明治美術会に入会、通常会員となる、第3回明治美術会展覧会に油絵処女作「無惨」を出品す。

明治25年(26歳) 3月25日 4月30日(春季展)明治美術会第4回展に油彩画「福神」「上代婦人」出品

明治26年(27歳) 明治美術会第5回展に「桜狩」出品、尚この年4月尋常師範学校、尋常中学校、高等女学校の教員免許状を下附され、同年7月、津市所在三重県尋常中学校の助教諭を拝命

明治28年(29歳) 明治美術会第7回展に「少女」「一竿風月」「風景」を出品、第4回内国勧業博覧会に「御裳濯川図」を出品、褒賞を受く

明治29年(30歳) 東京美術学校に西洋画科の新設さるるや8月助教授に任ぜらる、この年白馬会創立され、同年秋第1回展に「春の小川」「四条河原の夏」「稲こぎ」「茂林初秋」「海辺に至る路」「郊外日暮」「鴨川晩景」「山径晩秋」「桜花の春」「伊勢塔世川」等10点の水彩画出品

明治30年(31歳) 白馬会第2回展に「池畔納涼」「逍遥」「雨後暮色」「肖像」「林間透暉」「凍れる港」「読書」「雪の暮」「畑」出品

明治31年(32歳) 白馬会第3回展に「浜辺の朝」「池畔」「貝拾ひ」「海辺の春風」「逗子の浜辺」「網小屋」「浜辺」「海辺の微雨」を出品

明治32年(33歳) 白馬会第4回展に「夕空」「雨」「花」「習作」「路」「馬」「江」「晴」「風景」「花」「風景」「浜辺」「風景」「夕映」出品、この年タカ子と結婚す

明治33年(34歳) 巴里万国博覧会に「池畔」出品

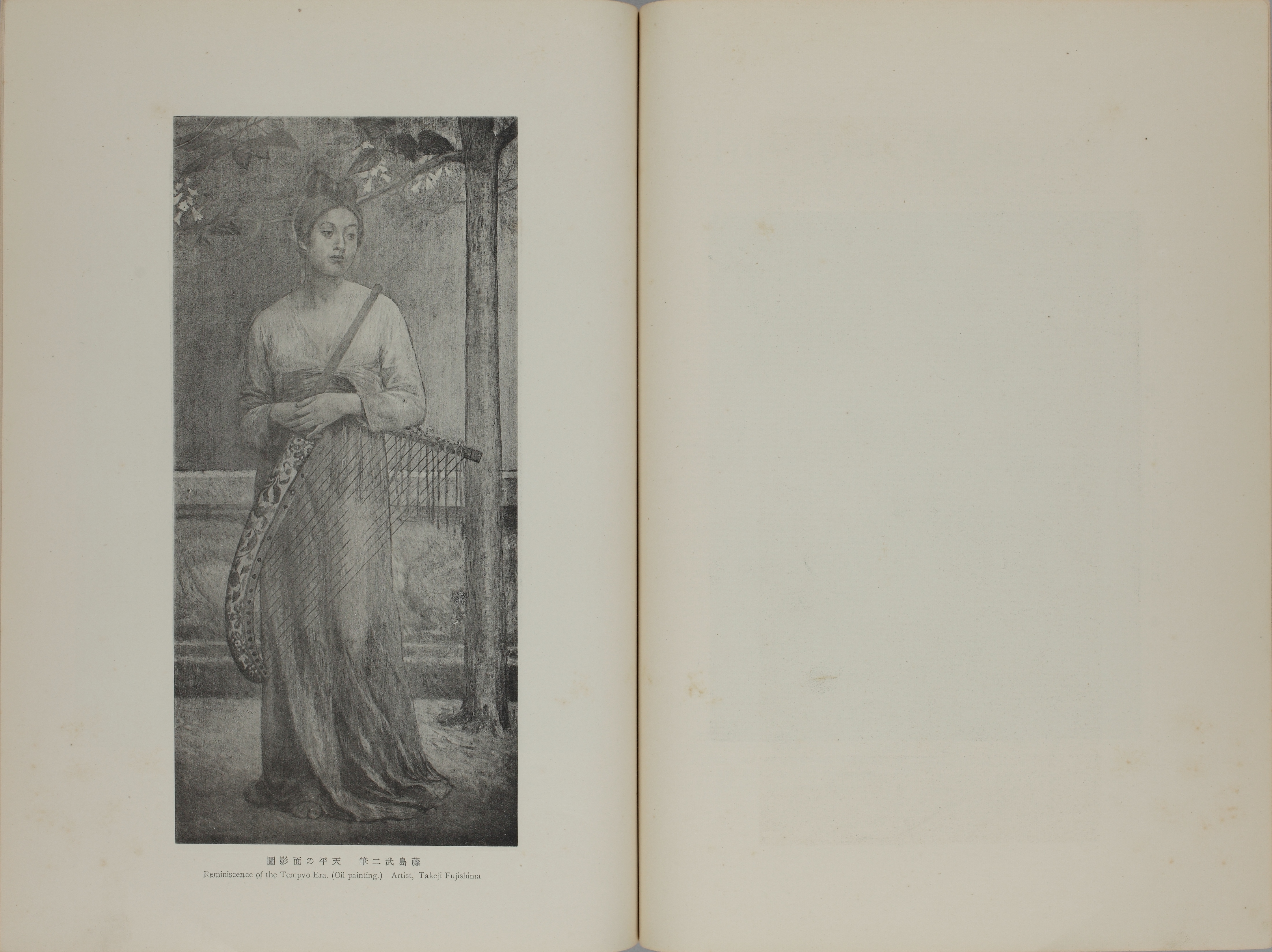

明治35年(36歳) 白馬会第7回展に「天平時代の婦人図(天平の面影)」「雨後」「泊舟」「松」「花昌蒲」(石版画)「ミユーズ」(同)「菊、萩撫子花」(同)「花下少女」(同)

明治36年(37歳) 白馬会第8回展に「諧音」を出品、雑誌「明星」に絵筆を執る

明治37年(38歳) 白馬会第9回展に「蝶」「朝」「夕」「婦人肖像」を出品

明治38年(39歳) 絵画研究のため文部省より仏蘭西、伊太利へ4年間の留学を命ぜられ、11月18日、日露戦争後初の便船にて渡仏、初め、巴里のグラン・シヨーミエールに入り、次で巴里の国立美術学校に入学フエルナン・コルモンの薫陶を受く巴里在留中、英吉利、白耳義、和蘭、独逸を巡歴、その間「公園の一隅」「セーヌ河畔」「フランス婦人像」「巴里寓居の記念」等を描く

明治41年(42歳) 巴里を去つて伊太利亜羅馬に移り、コルモン教授の紹介にて、在羅馬仏国々立美術院長カロリユス・ヅユランの門に学ぶ、「ヨツト」「チヨチヤラ」「レマン湖」「幸ある朝」「池(ヴヰラ・デステ)」「黒衣の婦人」「ヴエニス」「ウツシー」「ポムペイ遺跡」「イタリー婦人像」「黒扇」「浴室の女」「神聖の森」「ローマの遺跡」等多数の制作あり。

明治43年(44歳) 1月、満4ヶ年の留学を終え帰朝、同年白馬会展に滞欧中の作品30点を特別出陳、4月第2回東京美術及美術工芸展覧会の審査員嘱託、5月東京美術学校教授を拝命、従7位、高等官7等

明治44年(45歳) 第5回文部省美術展覧会に滞欧中の作品「幸ある朝」「池(ヴヰラ・デステ)」を出品

明治45年(46歳) 第6回文展に滞欧作「公園の一隅」を出品、同3月、岡田三郎助とはかり、本郷春木町に本郷洋画研究所を設立

大正2年(47歳) 第7回文展に「うつつ」を出品、3等賞を受く、正7位、高等官6等、小石川区春日町の川端絵画研究所に洋画部が設置さるるに当り本郷洋画研究所は岡田氏に委ね、同洋画部を担当す、美術研究のため朝鮮へ出張を命ぜらる

大正3年(48歳) 4月、東京大正博覧会の審査官、また9月には米国サンフランシスコ万国博覧会鑑査官、8月、文部省審査委員会委員を仰付けられ、大正7年まで毎年同委員を拝命

大正4年(49歳) 第9回文展に「空」「匂ひ」を出品、従6位勲6等高等官5等

大正5年(50歳) 第10回文展に「静」を出品、桑港万博尽力に付銀杯与らる

大正6年(51歳) 陞叙高等官4等

大正7年(52歳) 第12回文展に「草の香」、国民美術協会展に「包心」を出品、「少女」等の制作あり、叙正6位

大正8年(53歳) 文部省審査委員会官制廃止され、帝国美術院規定制定さる、帝展審査委員に任ぜらる、第1回帝展に「カンピドリヨのあたり」を完成出品。

大正9年(54歳) 帝展審査委員拝命、この年の第2回帝展に「朝」を出品、高等官3等

大正10年(55歳) 帝展審査委員拝命、第3回帝展に「女の顔」出品、従5位、勲5等

大正11年(56歳) 平和記念東京博覧会審査官、また帝展審査委員拝命

大正12年(57歳) 明治神宮奉賛会壁画調成委員拝命、関東大震災のため帝展中止、これに代るべく大阪毎日新聞社主催の展覧会京都にて開催、「大震災後の東京の一部」出品

大正13年(58歳) 5月、帝国美術院会員を拝命、第5回帝展に「東洋振り」「アマゾーヌ」を出品、第3回朝鮮美術展審査委員拝命

大正14年(59歳) 11月正5位、勲4等、12月仏蘭西政府よりオフイシエ・ド・ランストリユクシヨン・ピユブリツク記章を受領、南画院「竹と芭蕉」出品

大正15年(60歳) 第1回聖徳太子奉讃展に「芳惠」を出品

昭和2年(61歳) 第8回帝展に「鉸剪眉」を出品

昭和3年(62歳) 皇太后陛下より御大礼御祝品として油絵制作の御下命を拝す、また多年教育に従事したる功労により文部大臣より表彰さる

昭和4年(63歳) 第10回帝展に「風景(淡路島遠望)」を出品

昭和5年(64歳) 第2回聖徳太子奉讃展に「女人合掌」を出品、三重県鳥羽地方に写生旅行に赴く

昭和6年(65歳) 宮中花蔭亭パネル制作の大命を拝す、和歌山県潮岬に旅行し約1ヶ月滞在、海を題材とせる多くの作品を描く、「潮岬」「太陽のある風景」「浪」「大洗の浪」「朝靄」「日の出」等、また花蔭亭パネル「紀州潮岬」を完成、第12回帝展に「春」を出品、従4位

昭和7年(66歳) 第13回帝展に「大王岬に打寄せる怒涛」を出品、香川県下に旅行し瀬戸内海を主題とする多くの風景画を制作、「女木島」「支度湾遠望」「五剣山」「屋島よりの展望」「東海旭光」等

昭和8年(67歳) 勲3等 10月に台湾に旅行、第14回帝展に昭和6年作「太陽のある風景」を出品、光風会展に「紀州風景」出品

昭和9年(68歳) 帝室技芸員拝命、第15回帝展に「山上の日の出」出品、多年教育に従事したる功労に対し帝国教育会より表彰さる

昭和10年(69歳) 5月第10回朝鮮美術展審査委員を委嘱され、朝鮮へ旅行、此の年5月、改組帝国美術院会員仰付けらる、この秋、室戸に旅行また約1ヶ月台湾へ旅行、「室戸岬の灯台」「室戸遠望」「室戸岬」「蕃女」等制作、第二部会展に「神戸港の朝陽」出品

昭和11年(70歳) 3月平和記念東京博覧会審査官、新文展の開設にあたり同展審査委員を委嘱さる、新制作派協会展に「東海旭光」「室戸岬燈台」「蕃女」を出品

昭和12年(71歳) 4月、新しく制定された文化勲章拝受、満州美術展の審査員として渡満、蒙古、熱河、北京等に旅行す、再び帝国美術院解消され、帝国芸術院創設、同会員仰付けらる、御物「旭日照六合」完成、新制作派協会展に「北国の春」を出品

昭和13年(72歳) 再び満州美術展審査員として渡満し、又それより上海、杭州、蘇州等に旅行し戦跡の写生をなす、第2回文展に「耕到天」を出品、新制作派展に特別陳列として「荒れる日」出品、12月、三越本店に近作画個展を開催、「上海黄浦江」をはじめ、「瀬戸内海の日の出」「大洗の浪」「潮岬灯台」「新高山の日の出」「西湖」等約20点出陳、正4位、高等官2等

昭和14年(73歳) 6月、夫人逝去、2月、三越本店に於ける紐育万国博出品展示会に「東海旭光」出品

昭和15年(74歳) 紀元二千六百年記念展に「蒙古高原」出品、新制作派協会展に「風景(日の出)」その他出品

昭和16年(75歳) 5月より病臥、7月、第2回聖戦美術展開く、審査委員長委嘱、「黄浦江を望む」出品

昭和17年(76歳)新制作派協会展に主として滞欧作品15点の特別出品、秋、三越に於て回顧展が開催され、明治36年作「蝶」より昭和15年作「犬吠岬の灯台」に至る58点陳列、青山墓地に自ら墓碑建立

昭和18年(77歳) 1月、勲2等に叙せらる、3月19日宿痾脳溢血再発、午前10時30分逝去、同23日青山斎場に於て告別式執行、従3位を贈らる

登録日:2014年04月14日

更新日:2023年09月13日 (更新履歴)

例)「藤島武二」『日本美術年鑑』昭和19・20・21年版(82-85頁)

例)「藤島武二 日本美術年鑑所載物故者記事」(東京文化財研究所)https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8660.html(閲覧日 2026-02-28)

以下のデータベースにも「藤島武二」が含まれます。

- ■美術界年史(彙報)

- 1936年04月 聖徳記念絵画館壁画完成式

- 1936年04月 帝院第二部七会員意見書提出

- 1936年06月 帝院第二部七会員意見書提出

- 1936年09月 佐分賞設定

- 1936年09月 藤島武二意見書提出

- 1936年09月 平生文相の方針伝へらる

- 1937年04月 文化勲章授与

- 1937年05月 満州国美術展

- 1937年12月 岡田三郎助、藤島武二御下命作品奉納

- 1951年01月 藤島武二をしのぶ夕

- 1956年04月 藤島武二の胸像除幕式

- 1961年11月 藤島武二展

- 1938年04月 藤島武二従軍

- 1938年05月 満州国美術展開設

- 1938年07月 従軍画家招待

- 1938年09月 海軍従軍画家嘱託

- 1938年12月 昭和十三年中陸軍嘱託画家

- 1938年12月 昭和十三年中海軍従軍画家

- 1939年04月 陸軍美術協会結成

- 1939年12月 現代美術館建設建議

- 1941年12月 野間美術賞の設定

- 1943年06月 藤島武二追悼会

- 1967年04月 藤島武二展開催

- 1969年03月 国宝、重要文化財指定

- 1972年09月 東京国立近代美術館開館20年記念展

- 1983年04月 藤島武二展

- 2003年03月 国宝の答申

- 2007年10月 パリ日本文化会館で日本近代洋画展開催

- ■物故者記事

- 浜田知明 深沢幸雄 岡畏三郎 陰里鉄郎 嘉門安雄 大野五郎 松田正平 川端実 西村計雄 楢原健三 田中繁吉 藤本東一良 小堀四郎 佐竹徳 大沢昌助 西尾善積 若松光一郎 渡辺祐一郎 曽宮一念 角浩 浦崎永錫 佐田勝 猪熊弦一郎 井手宣通 別府貫一郎 山田新一 塚本張夫 清宮質文 西脇順三郎 土方定一 川上四郎 鈴木千久馬 里見勝蔵 坂井範一 鈴木亜夫 伊勢正義 塙賢三 荻須高徳 小山敬三 渡辺一郎 小磯良平 長谷川潔 藤原啓 長谷川仁 隈元謙次郎 須山計一 南政善 熊谷守一 大舘健三 小絲源太郎 神津港人 中山巍 島村三七雄 寺田春弌 山口猛彦 野村守夫 荻原孝一 川崎小虎 中山正実 松山省三 土田文雄 香月泰男 有島生馬 辻永 宮本三郎 山下新太郎 加藤顕清 石井柏亭 梶原貫五 坂田一男 安井曽太郎 内田巌 牧野虎雄 熊岡美彦 岡本一平 岡田三郎助

- ■明治大正期書画家番付データベース

- 1908(明治41) 日本書画名覧_807166

- 1923(大正12) 大正拾弐年度改正東西画家格付表_806936

- 1923(大正12) 大正十二年帝國絵画番付_807086

- 1926(大正15) 増補古今書画名家一覧_807116

- 1927(昭和2) 増補古今書画名家一覧_807121

- 1937(昭和12) 改訂古今書画名家一覧表 附古今書画名家印鑑譜_807016

外部サイトを探す