壁画の技法「フレスコ画(affresco)とセッコ画(secco)」

「壁画」という言葉を聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか?極彩色に彩られた飛鳥美人で知られる高松塚古墳壁画(奈良県)でしょうか。西洋美術が好きな人なら、システィーナ礼拝堂(バチカン市国)にミケランジェロが描いた天井&祭壇壁画を思い浮かべるかもしれません。このように壁画は、時代や制作の意図、目的は異なりますが、世界中の様々な場所に描かれています。

これらの壁画を比較していくと、時代や地域によって様々な種類があることがわかります。ところが、壁画の話をしていると、あらゆる壁画を「フレスコ画」と呼ぶ人がいます。でも、これは正しくありません。壁画技法は大きく2つに分類することができます。ひとつは「フレスコ画(affresco)」という技法で、もうひとつは「セッコ画(secco)」と呼ばれる技法です。では、この2つの技法はどんな違いがあるのでしょうか?

まず、フレスコ画技法について説明します。「フレスコ」という言葉は、イタリア語で「新鮮な」や「フレッシュな」という意味をもちます。消石灰を混ぜた漆喰(しっくい)を塗った壁が乾く前の、まだ「新鮮な」うちに絵を描く技法であることからこう呼ばれるようになりました。では、なぜ漆喰が乾くまでに絵を描かなければならないのでしょうか?少し専門的ですが、消石灰とはカルシウムの水酸化物で、水酸化カルシウムのことをいいます。これが、空気中の二酸化炭素と結びつくと、炭酸カルシウムという固い結晶をつくります。この反応を「結晶化」と呼びます。フレスコ画技法は、この化学反応を利用した絵画技法であり、次第に形成される炭酸カルシウムの結晶の中に顔料が閉じ込められることで定着していきます。この結晶化の反応は、漆喰に含まれる水分が蒸発する過程において集中して起こるため、乾く前に絵を完成させる必要があるのです。

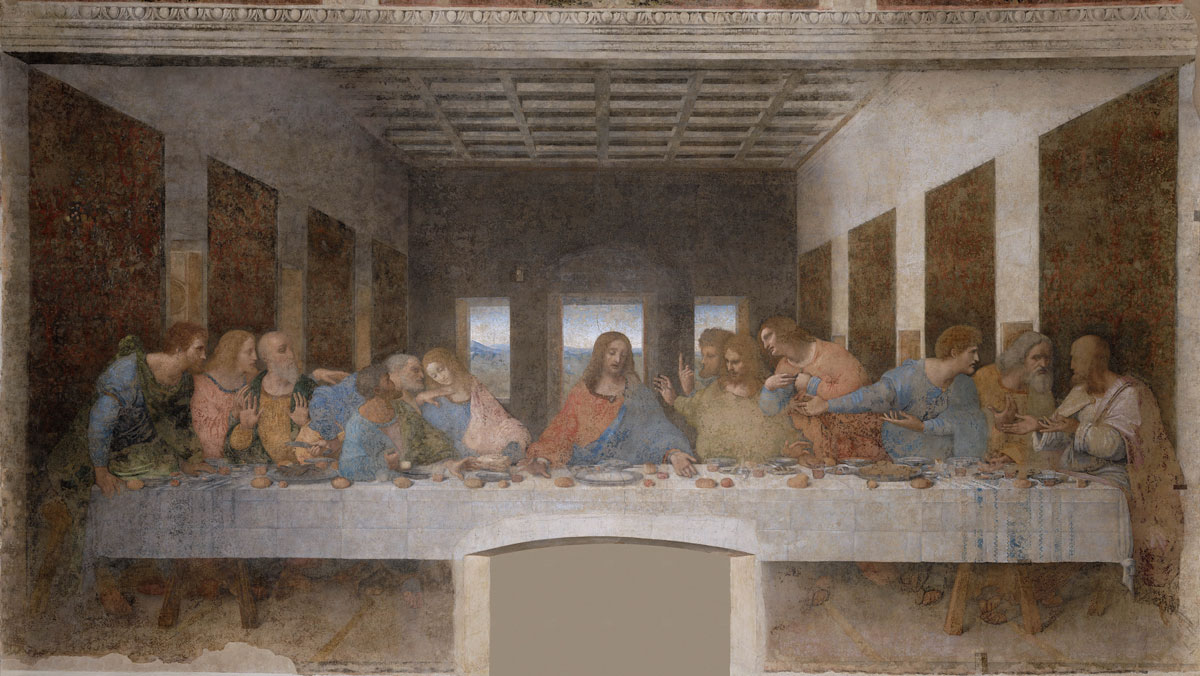

次に、セッコ(secco)画技法について説明します。「セッコ」とはイタリア語で「乾燥」を意味します。その名前の通り、乾いた壁の上に絵を描く技法です。樹脂や膠(にかわ)といった接着剤を顔料と混ぜて使うため、乾燥した漆喰の上でも、土壁の上でも、壁画を描くことができます。例えば、高松塚古墳やキトラ古墳の壁画は、このセッコ画技法で描かれています。また、世界的に有名な芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが、イタリアのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の食堂に描いた「最後の晩餐」も、この技法で制作されました。ダ・ヴィンチは、フレスコ画のように制作時間に制約のある技法を好まず、じっくり納得のいく作品を作りたかったため、セッコ画技法を好んだと言われます。壁画の技法について知ると、こうしたエピソードもより興味深く感じられますね。

これまで何気なく見ていた文化財も、少し知識を深めることで、その見え方が大きく変わり、愛着が湧いてくることがあります。そうした一人ひとりの気持ちの変化こそが、文化財を守り、未来へ伝えていく力になると信じています。私たちは、より多くの方に文化財への興味や関心を持っていただけるよう、壁画の保存修復や研究を通じて、さまざまな情報を発信していきたいと考えています。

前川 佳文 (MAEKAWA Yoshifumi)

トップ画像:サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院「最後の晩餐」