写真の保存と保護のための写真の基礎

3 今日の銀塩写真に使われる材料と物質

|

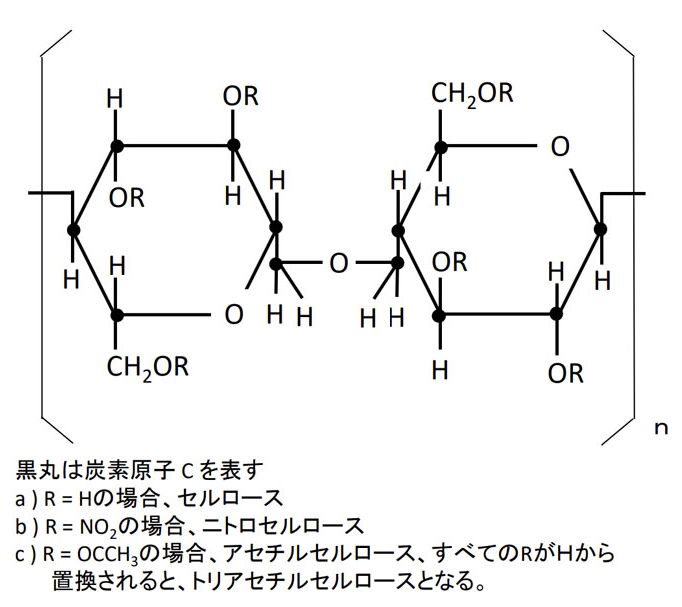

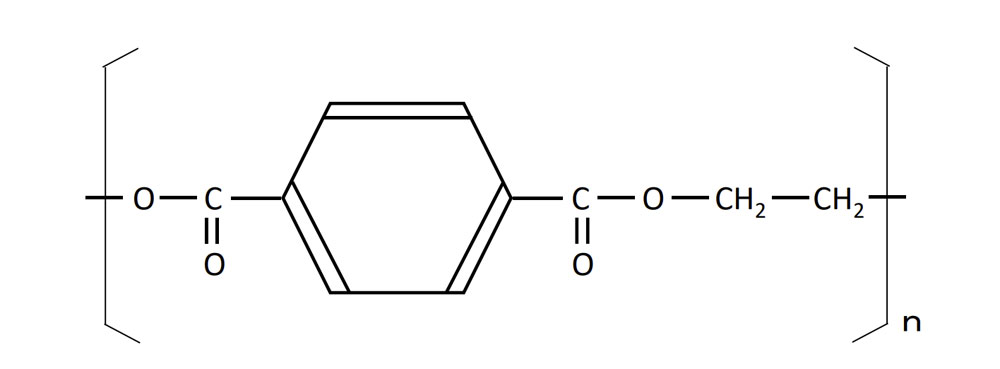

目に見える写真はモノですので、その写真を保存するということはモノを保存することになります。モノを構成している物質が違うと、保存性や保存の方法も異なってきます。今日ある写真にはどのような材料や物質が使われているかを見ていきます。 3.1 感光材料 感光材料の構造については1章で少し述べましたが、保存に関係する部分をもう少し詳しく見ていきます。基本的に写真は目に見える画像を作っている画像層と、それを支える支持体部分とからなっています。画像層はさらに像を作る発色物質と、その分布状態を保持するバインダーとからなっています。 3.1.1 感光層・画像層 写真フィルムや印画紙などの感光材料は図1-4に示したように、感光物質であるハロゲン化銀の微結晶をゼラチン水溶液中に細かく分散させた写真乳剤というものをベースに塗布して乾燥させ、薄い乳剤層の膜にしたものです。膜はゼラチンでできており、露光前には感光層として光センサーのハロゲン化銀微結晶や発色現像のためのカプラーを含む油滴を分散して保持するバインダーとなります。現像後は画像層として、画像を形成する発色物質を保持して、写真画像を固定しています。発色物質は白黒写真ではで黒色の現像銀粒子、カラー写真では色素を含む色素胞となります。 これらの画像形成物質が消失・変質すると像が毀損します。さらにこのバインダーのゼラチン膜が変形・変質すると、画像物質の分布がゆがんだり、保持できなくなって、やはり写真画像が毀損します。画像層を保全するためには、画像形成物質とバインダーの両方の保全が必須となります。 3.1.2 ゼラチン膜 ゼラチンはタンパク質の一種で天然の高分子ですが、写真の性能を高めるのにとても良い特性を持っているので、広く使われるようになりました。人工の高分子に置き換える試みもなされましたが、結局ゼラチンに勝る特性を持つものが見つからず、今でも使われています。 ゼラチンは合成高分子と違って水と親和性が高く、水分子を吸蔵したり、放出したりします。そのため写真の保存上、水との関わりが大きくなります。湿度が高いと膜中の水分が増加して、膜が膨潤したり、湿った写真どうしが癒着したりします。逆に極度に乾燥した状態では、膜中の水分が抜けて、膜のひび割れや基板からの剥離を起こすことがあります。 天然物なので生物学的変化も受けます。水に濡れると細菌が繁殖しやすくなり、ゼラチン膜が腐敗します。高温多湿の環境では表面にカビが繁殖して、写真画像を覆うこともあます。 写真の保存の面からは、ゼラチン膜は色々問題があり、取り扱いに注意が必要です。ゼラチン膜を変質させないためには、適度な湿度で低温に保つのが有効です。 3.1.3 感光材料の支持体(a): フィルム・ガラス乾板 乳剤膜はとても薄いので、何らかの支持体を必要とします。撮影用感光材料の支持体は多くは透明で可撓性のあるプラスチックのフィルムですが、剛直なガラス板も使われます。この上に水を媒体とする写真乳剤を塗布するので、水をはじかない適度な親水性が表面に付与されています。 写真フィルムに使われるプラスチックとしては、① ニトロセルロース、② トリアセチルセルロース(TAC)、③ ポリエチレンテレフタレート(PET)が使われています。ニトロセルロースとアセチルセルロースは、セルロースを化学変化させて作ります。セルロースとその誘導体のニトロセルロース、トリアセチルセルロースの構造式を図3-1に示します。各プラスチックはそれぞれ性質が異なるので、写真フィルムの保存に当たってはどの支持体が使われているかの見極めが必要です。

図 3-1 セルロースとその誘導体の構造式

図 3-2 ポリエチレンテレフタレートの構造式

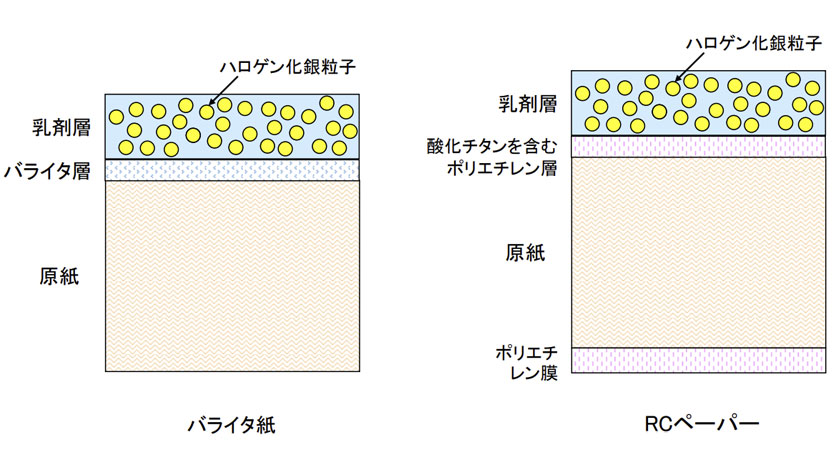

3.1.4 画像表示材料の支持体(b): 印画紙 ネガ・ポジシステムでは、最終的に印画紙に写真画像が作られます。印画紙は紙の上に塗った乳剤を乾燥させて乳剤層を作ったものです。このとき乳剤が紙の繊維中にしみこむのを避け、光の反射を強めて白く見せるため、印画紙につかう紙は表面を加工してあります。この加工法の違いで印画紙には⑤ バライタ紙と、⑥ RC(レジンコート)ペーパーの2種類があります。両者の構造の模式図を図3-3に示します。

図 3-3 印画紙の構造の模式図 |