蛍光X線分析では、材料に含まれる元素の種類を知ることができ、その量の多寡を見積もることができます。ここでは、場所ごとの傾向を見ていきます。

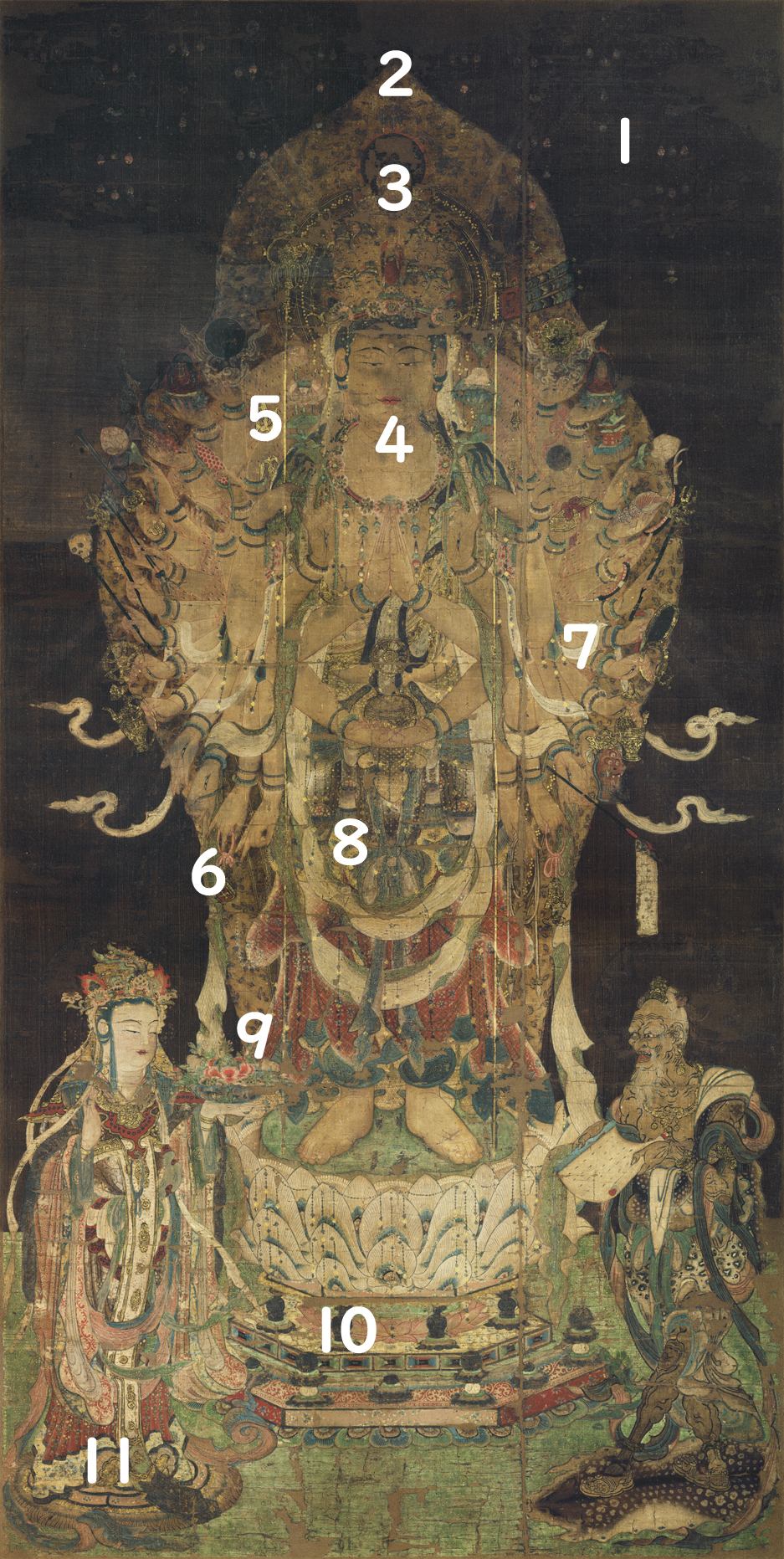

画像中の番号をクリックすると拡大します

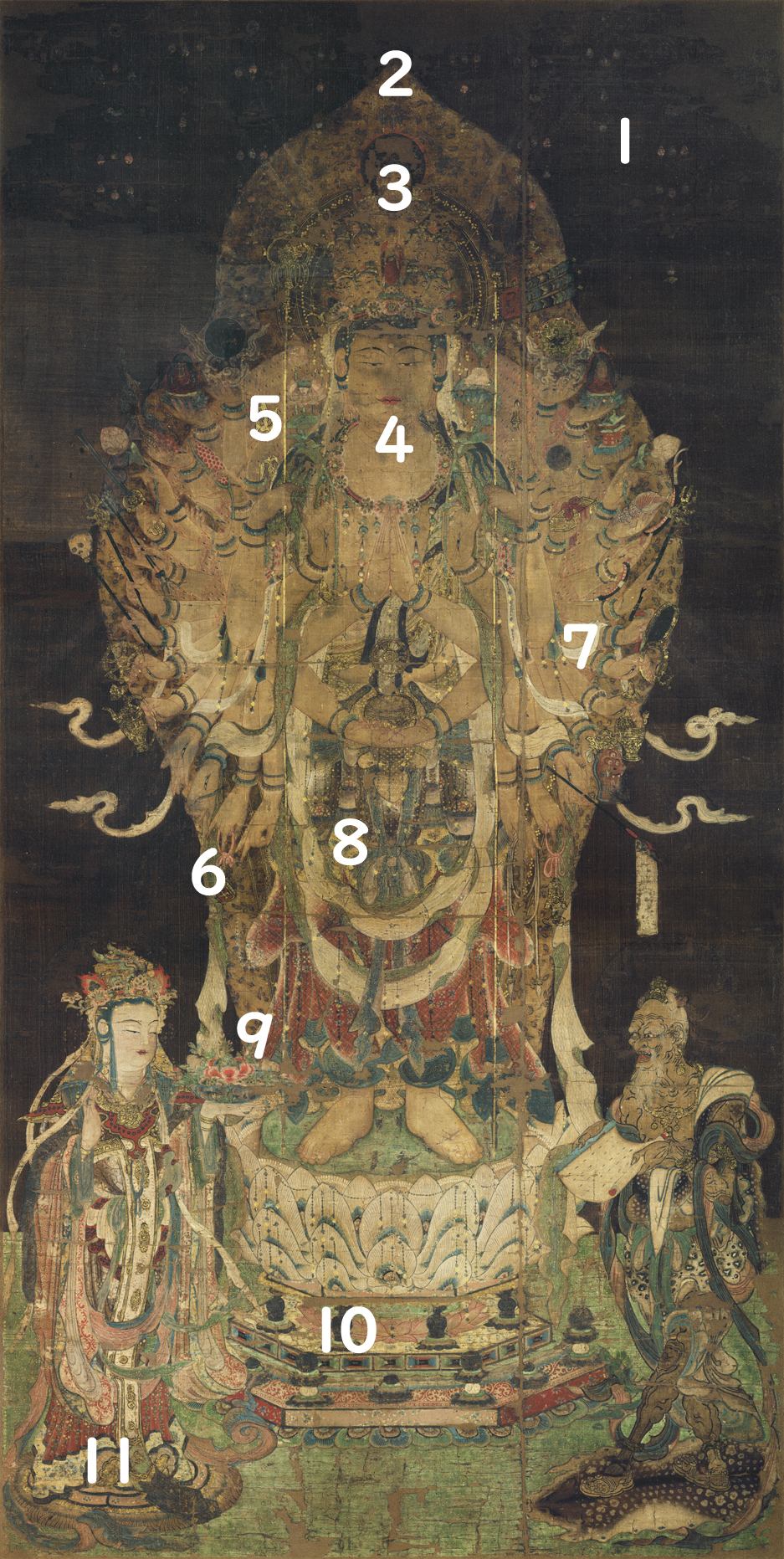

番号をクリックすると拡大します

- 普賢菩薩像とは異なり、背景に銀は使われていません。微量の鉛が検出され、虚空蔵菩薩と同様、薄い彩色や下塗りが施された可能性があります。

▶ 拡大図 - 光背全体には鉛白が施され、銀で花びらを描き、その周囲を辰砂でくくっています。

▶ 拡大図 - 頭光からは鉛と水銀が検出されますが、茶褐色を帯びているので、鉛白や辰砂以外に染料などが用いられたかもしれません。

▶ 拡大図 - 顔や体は他の作品と同様に鉛白と辰砂で描かれていますが、水銀の割合がより高くなっています。白毫には銀が含まれません。

▶ 拡大図 - 三鈷などの金色の持物は金箔で表現されています。

▶ 拡大図 - 他の作品とは異なり、緑色の部分から銅のほか、亜鉛が検出されます。天衣は金截金で模様が施され、銀の縁取りがされています。

▶ 拡大図 - 白色の天衣は鉛の含有量が非常に高く、肉身を描いた後その上に描かれたと思われます。

▶ 拡大図 - 腰帯には鉄を含む黄土が用いられています。ほかの黄色味を帯びた箇所からも鉄が検出されており、黄土を広く用いるのはこの作品の特徴の一つです。

▶ 拡大図 - 鮮やかな赤色は鉛白の下塗りの上に辰砂が塗られたもので、金截金で模様が施されています。

▶ 拡大図 - 蓮台を支える蓮台脚は、黒褐色になっていますが、銀が検出されます。銀泥が使われているようです。

▶ 拡大図 - 功徳天の沓の裏には金が用いられていますが、検出量が多いことから、絵絹の裏面にも金箔が置かれている可能性があります。

▶ 拡大図

千手観音、功徳天、婆籔仙の体は、他と同様に鉛白や辰砂を用いつつも、その割合を変え、さらに黄土を用いて描き分けられています。多くの腕や持物を描くだけでも大きな労力を要したと思われますが、図柄は彩色や截金、金箔や銀箔で丁寧に表現されているようです。