東京文化財研究所 > キッズページ

キッズページ 東京文化財研究所

どんな仕事をしているの? 研究室・センターの仕事

東京文化財研究所には、たくさんの研究室があり、4つのグループにわかれて文化財の保護のための仕事をしています。

文化財を守り伝えていくためには、文化財そのものの調査・研究のほか、文化財に関係する本や書類・写真などといった資料も集めなくてはなりません。文化財情報資料部 では、文化財の研究を、美術の歴史のなかで考え、文化財に関係する資料を集めたり、新しい研究方法を考えたりしています。

研究でわかったことを『日本美術年鑑』、『美術研究』、『美術研究作品資料』などの本にして発行したり、オープンレクチャー(講演会)などのイベントや、黒田記念館での展覧会などを行います。

調査・研究によって集められて整理された、文化財に関する資料(文化財アーカイブ)は、東京文化財研究所の中にある資料閲覧室 やホームページで見ることができます。

また、コンピュータ情報システムの管理と、ホームページの作成など、東京文化財研究所の仕事をみなさんに知ってもらうための仕事もしています。

(クリックすると大人向けページが開きます)研究でわかったことを『日本美術年鑑』、『美術研究』、『美術研究作品資料』などの本にして発行したり、オープンレクチャー(講演会)などのイベントや、黒田記念館での展覧会などを行います。

調査・研究によって集められて整理された、文化財に関する資料(文化財アーカイブ)は、東京文化財研究所の中にある

また、コンピュータ情報システムの管理と、ホームページの作成など、東京文化財研究所の仕事をみなさんに知ってもらうための仕事もしています。

・

・

・

・

・

|

オープンレクチャー オープンレクチャー(講演会)は毎年秋に開催されます |

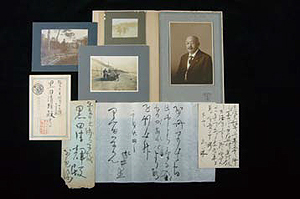

東京文化財研究所とゆかりの深い黒田清輝の写真、手紙などを所蔵しています。 |

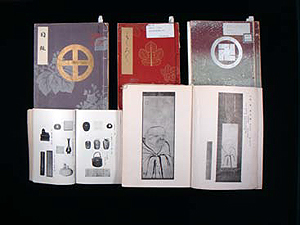

美術関係の図書・雑誌・展覧会カタログ等を収集しています。 |

日本の伝統的 な演劇 である「能 」や「狂言 」、古くから地域に伝わるお祭り、伝統的工芸品を作る技など、形のない文化財を、無形文化遺産といいます。無形文化遺産部は、日本の無形文化遺産の保存方法や、後の人々へ受け継ぐために必要な方法の調査や研究をしています。また形のない無形文化遺産を録音したり、録画したりする記録の方法についても研究を行っています。

(クリックすると大人向けページが開きます)・

・

・

|

|

日本で最初に録音されたSPレコードなど貴重な資料を所蔵しています。 |

|

保存科学研究センターは、文化財の保存や修復の技術を研究しています。センターでは、文化財の保存のために、文化財が保存されている状況の研究や、科学的な調査の方法を研究しています。また修復のために、それぞれの文化財の材料、作られた方法と、保存の状況を調査し、修復のために必要な材料、より良い修復方法や、手入れ方法の研究を行っています。これらの調査研究は、文化財を所蔵

している博物館や美術館などの人々と協力しながら行っています。

(クリックすると大人向けページが開きます)・

・

・

・

・

・

|

全国の博物館の学芸員さんが保存や修復の技術をみがきます |

日本の伝統技術や材料に関して情報収集と研究を行っています。 |

ケルン ドイツに |

文化財は人類の財産であり、その保存や修復には、国や民族を超えた国際協力がますます求められるようになっています。文化遺産国際協力センターは、世界各国の文化財の保存や修復のための、国際協力の中心として活動しています。

活動の内容は、文化財の保護に関係する国際的な情報を集めたり、その情報を多くの人に広めたりすること、保存修復に関係する研究者の交流、文化財保護の技術者を育てること、海外の遺跡の保存や修復を手助けすること、災害の時に文化財を救う仕事などです。国内や海外の文化財に関係する施設とネットワークを作ることもセンターの重要な任務 です。

文化遺産国際協力センターには、国際情報研究室、保存計画研究室、技術支援研究室の3室があり、さらに奈良文化財研究所の国際遺跡研究室と協力して、国際的な活動がスムーズに進められるようにしています。

(クリックすると大人向けページが開きます)活動の内容は、文化財の保護に関係する国際的な情報を集めたり、その情報を多くの人に広めたりすること、保存修復に関係する研究者の交流、文化財保護の技術者を育てること、海外の遺跡の保存や修復を手助けすること、災害の時に文化財を救う仕事などです。国内や海外の文化財に関係する施設とネットワークを作ることもセンターの重要な

文化遺産国際協力センターには、国際情報研究室、保存計画研究室、技術支援研究室の3室があり、さらに奈良文化財研究所の国際遺跡研究室と協力して、国際的な活動がスムーズに進められるようにしています。

・

・

・

|

世界中の人が和紙の保存と修復を学んでいます |

中国・インド・アフガニスタン・タジキスタンなどで壁画などの文化財保護に協力しています。 |

アク・ベシム キルギス及び中央アジア諸国などで文化財保存の技術者の育成をしています。 |

もどる

もどる