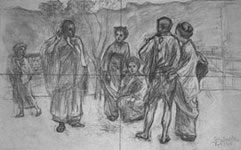

『昔語り』の着想をえたのは帰国直後の京都旅行(1893年秋)のことでした。清水寺附近を散策していて高倉天皇陵のほとりで清閑寺に立ちより、寺の僧が語った小督悲恋の物語を聞いたとき、黒田は現実から離脱するような不思議な感動におそわれたといいます。2年後『朝妝』裸体画事件のあと、ときの文相西園寺公望とあって語り合い、西園寺の斡旋で住友家との契約がなり、翌年から制作がはじめられました。本館で所蔵する木炭素描にみられるように、全身、部分図、裸体まで入念なデッサンが試みられ、さらに油彩による習作が描かれて完成作品がつくられていきました。制作が完全に終ったのは2年後の1898年のことでした。完成作が焼失してしまった現在、図の全体を知るにはこの『構図II』しかありません。黒田の入念な制作過程、習作の多さをみても、最高潮期の中でも代表的な作品にあげられるべき作品でした。

昔がたり 下絵紹介

昔がたり 画稿紹介

他、[草刈り娘の顔]1896年、[材料]1896年

構想画の試み

黒田にとって、新鮮な環境のなかで聞いた物語の感動から出発し、物語そのものを描くのではなくて、自分が感動した場を群像の構成をもって再現しようとした制作でした。黒田が帰国後にしばしば語った本当の制作、構想画の試みでもありましたが、結果としては現代風俗画を制作したこととなりました。この一連の油彩習作と木炭素描は、すべて第1回白馬会展に出品され、その影響から、和田英作『渡頭の夕暮』や、白滝幾之助『稽古』などの明治風俗画の佳作が生まれたといえます。また、その後の黒田は、「智・感・情」などで構想画を試みていますが、完成度からして、画家自身も満足できるものではありませんでした。このように、アカデミズムの集約としての構想画は、黒田にとって生涯にわたる課題でもありました。