掛軸は絵の周りや裏を紙や布地(表装裂・ひょうそうぎれ)で表装することにより、床の間に掛けて鑑賞したり、室内を飾ることができます。また使わない時は巻いて収納することができ、日光や空気にさらされることなく、安全に保管することができます。行事や季節に合わせて床の間などの空間を飾ることができ、持ち運びにも便利なことから、数多くの掛軸が制作されました。海外の美術館でも数多くの掛軸の日本絵画が所蔵されています。

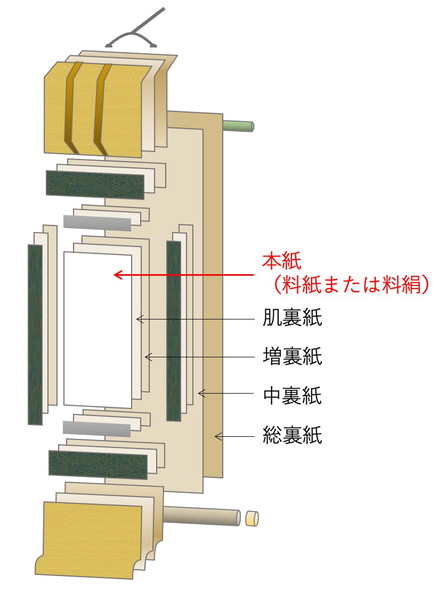

掛軸は一見、平らに見えますが、実際には何層もの紙が貼り重ねられています。その目的は絵画が描かれている紙や絹(本紙・ほんし)をサポートし、巻き拡げたりするのに十分な強度を持たせることにあります。

かつては日本全国で紙漉きがおこなわれ、時代と社会の変化により手漉き和紙の生産は衰退の一途をたどっていますが、文化財の修復には必要不可欠の材料です。「和紙」と一言で言っても、実際には数多くの種類があり、様々な材料や製法で作られ、それぞれの特性や特徴があります。掛軸の表装にはその目的に合った特徴の和紙が選択され、使用されてきました。

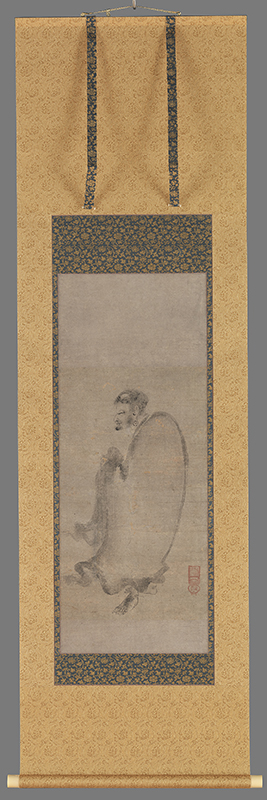

仲安真康筆「出山釈迦図」

ケルン東洋美術館

ケルン東洋美術館

掛軸の構造

掛軸の修復工程

作品修復のPDF版はこちらからご覧いただけます。

作品修復のPDF版はこちらからご覧いただけます。

作品修復のPDF版はこちらからご覧いただけます。

作品修復のPDF版はこちらからご覧いただけます。