【加害対象物】

木材、竹材

【加害するステージ】

主に幼虫。※木材に穴をあけるほどではないが成虫も木をかじることがある。

詳細を表示

【分布】

日本全国、汎世界中

【形態的特徴】

頭部が一番小さく、三角形に近い形をしている。触角は先端2節が丸く太くなっている。全体的に細長い形態をしている。鞘翅(硬い羽根)には明瞭な筋(条線)が複数あり、体全体が微毛で覆われている。

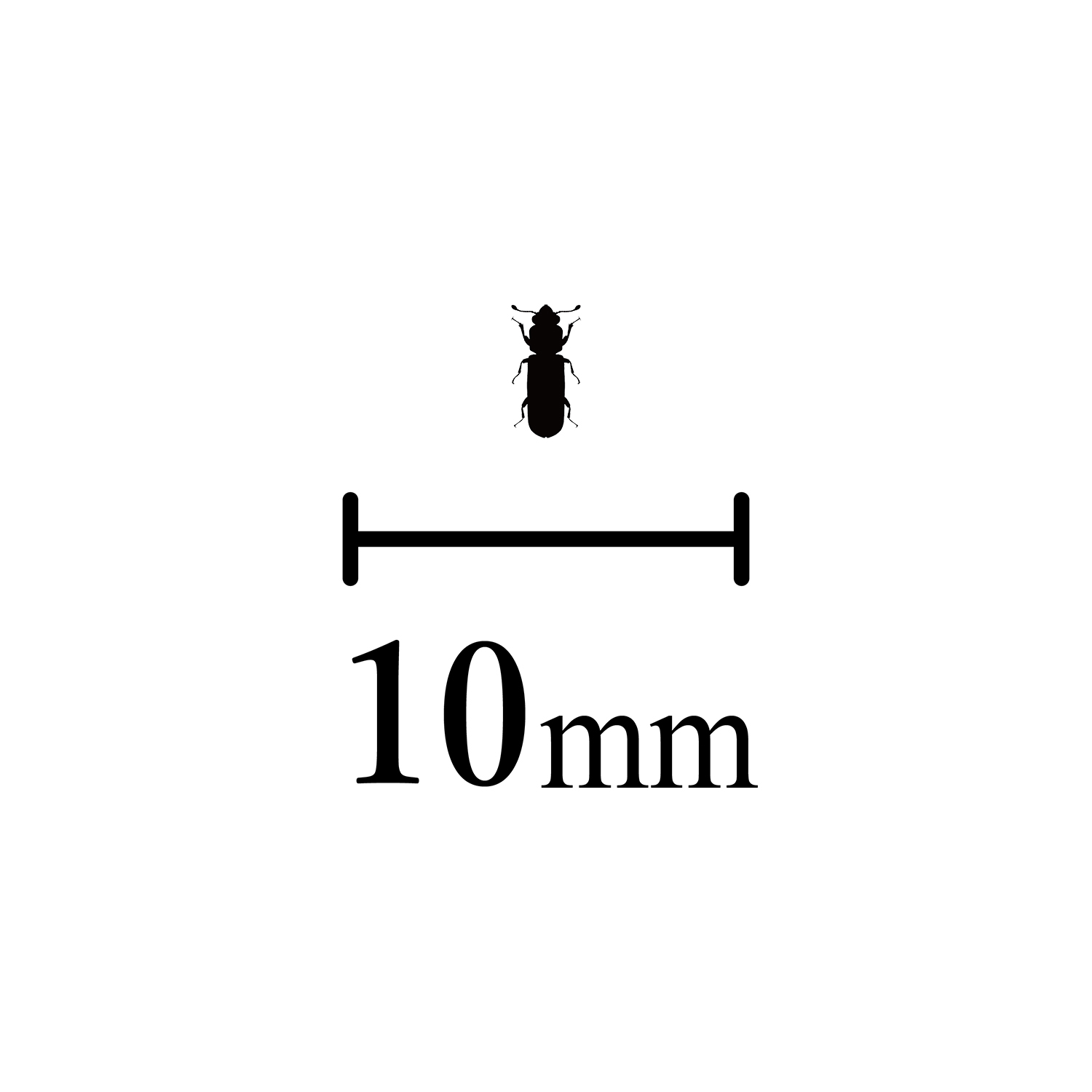

体長は2mm~4mm程で幼虫期の餌の状況により体長が大きく変動する。

色は赤褐色。

ヒラタキクイムシと形態的によく似ているがメスの腹部末端に毛があるところで区別することができる。

【生態・加害の特徴】

広葉樹を使用したものを食害。ラワン材やベニヤなど柔らかい材で新鮮なものを加害することが多い。外国産の木材に多く発生する。2ヶ月ほどでライフサイクルが回るため増殖のスピードが速い。基本的に幼虫が材内を加害し、成虫になるタイミングで材の表面に穴をあけて被害が発覚するケースが多い。しかし、成虫がテイスティングにより材をかじる行動を行うため、成虫により加害されるケースもある。

【対処】

小規模の資料、作品であれば材料によってガス燻蒸、低酸素、二酸化炭素、低温などの殺虫処理を行う。

【事例数(東文研相談件数)】

2022年度1件木造建造物

【東文研登録遺伝子】

BOLD SYSTEM:

CDBLM001-19

CDBLM002-19

CDBLM003-19

CDBLM004-19

【参考資料】

関連論文:

| ・ | 竹材から得たフラスを用いて加害種を特定する分子生物学的手法の確立 |

|---|

| 篠崎(矢花)聡子・小峰幸夫・島田潤・佐藤嘉則 |

| 『保存科学』61号、pp.1-12 |