|

|||||

|

|

|||||

|

2025年11月13日(木)

13時30分~16時30分(13時受付開始) 於 東京文化財研究所・地下セミナー室

|

|||||

|

「銘文」を考える

月村 紀乃(東京文化財研究所文化財情報資料部 研究員)

鏡や釜、仏具、灯籠、刀剣などの金工品には、作品それ自体に銘文が刻まれることがあります。作者の名前や身分をはじめ、制作した年月日や場所、制作の目的、用いられた素材、といった情報が記された銘文は、作品の制作背景を知る重要な手がかりです。一方で、銘文を構成する文字ひとつひとつには、銘文筆者の手癖や、時代ごとの特徴があらわれています。銘文の書きぶりに注目することで、文字そのものの時代観を確立することもできるでしょう。さまざまな作品の銘文を比べながら、銘文をどのように見るべきかを考えます。

|

|||||

|

画僧 風外本高の絵画制作

藤岡 奈緒美(島根県立美術館 学芸員)

江戸時代後期の曹洞宗の僧侶、風外本高(1779-1847)は、中国の故事や禅の画題で絵画を制作した画僧でもあります。各国を遊歴する中で出雲国を訪れ、同地の豪農、勝部本右衛門と文化的な交流をしました。勝部家ではかつて逗留した文人画家、池大雅が遺した画に学び、また中国舶載の画譜の授業を地元の人々に対し行ったとも伝わっています。今回は、風外が大雅をどのように理解したのか、画譜などの版本をどのように活用したかに触れながら、風外の画僧としてのあり方について考えます。

|

|||||

|

2025年11月14日(金)

13時30分~16時30分(13時受付開始) 於 東京文化財研究所・地下セミナー室

|

|||||

|

タイに渡った蒔絵エ -鶴原善三郎と三木栄-

二神 葉子(東京文化財研究所文化財情報資料部 文化財情報研究室長)

明治44年(1911)に行われたタイ(当時はシャム)のラーマ6世王の戴冠式の玉座の台座は、二人の日本人、鶴原善三郎(1881-1945)と三木栄(1884-1966)が制作しました。鶴原と三木は蒔絵エとしてタイに渡りましたが、彼らへの言及は日タイ交流の観点が主で、漆工分野での活動が紹介されることは稀です。本講演では、鶴原と三木、特に三木栄を中心に、タイ渡航の経綺や、蒔絵など日本の技法・材料も用いた日常業務の様子を、実物資料、文献資料や写真から読み解きます。

|

|||||

|

「帝鑑図」とは何か

薬師寺 君子(東京文化財研究所 客員研究員)

江戸時代、西本願寺・ニ条城・名古屋城・江戸城・京都御所の殿舎が、異国情緒あふれる「帝鑑図」で荘厳されました。「帝鑑図」とは版本『帝鑑図説』の挿絵をもとに描かれた中国故事の絵です。『帝鑑図説』は幼い皇帝を教育するために編纂された中国の歴史書で、障壁画以外にも屏風・掛幅・画帖・奈良絵本など多くの「帝鑑図」が現存しますが、『帝鑑図説』に典拠を持たない「帝鑑図」も多く存在します。「帝鑑図」とは何か、について再考します。

|

|||||

|

|

|

|

受講方法

9月16日より募集を開始します |

|

|

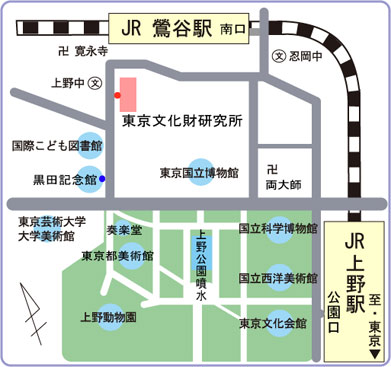

受講には事前申込が必要です(抽選制)。下記Eメール、ファックス、往復はがきのいずれかで、 東京文化財研究所文化財情報資料部あてに、お申し込みください。いずれの場合も、必ず表題に(メールの場合は件名に)「オープンレクチャー受講申込」を明記の上、参加希望日・ご住所・ご氏名(ふりがな)・電話番号・ファックスでお申し込みの方はファックス番号をお書き添えください。 ■定員:100名(応募者多数の場合は抽選)■受講料:無料 ■申し込み期限:2025年10月27日(月) ※受講申し込み受付は終了しました (当選者の発表は受講票の発送をもって代えさせていただきます) ■申し込み・問い合わせ先: 東京文化財研究所 文化財情報資料部 〒110-8713 東京都台東区上野公園13-43 E-mail kjkenkyukai_tobunken@nich.go.jp ファックス 03-3823-2371 電 話 03-3823-4829(土日祝日を除く 10:00-17:00) |

|

|

|

|

|

|