|

|||||

|

|

|||||

|

2024年11月1日(金)

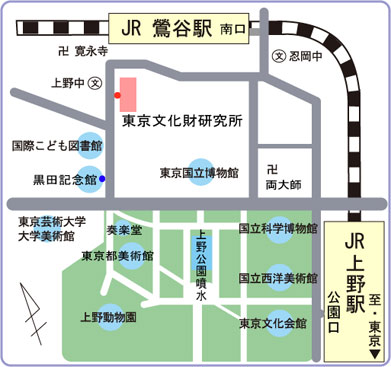

13時30分~16時30分(13時受付開始) 於 東京文化財研究所・地下セミナー室

|

|||||

|

データベースにおける検索とキーワードの関係について

小山田 智寛(東京文化財研究所文化財情報資料部 主任研究員)

データベースには、情報の保存と検索という二つの機能が期待されます。しかし、何かを思い出せずに煩悶とするように、検索結果を前に釈然としない思いを抱くことがあります。一般的に検索とは検索語と検索対象が持つキーワードの関係によって成立するものですが、これは検索対象が言語化されているということに他なりません。そこで改めて文化財の名称を頼りに、対象を言語化することと検索について考えたいと思います。

|

|||||

|

AI時代におけるデジタルアーカイブ -文化の保存・継承・活用に向けて

逢坂 裕紀子(国際大学 GLOCOM研究員)

近年、生成AIをはじめとするAI技術が急速に進化し、私たちの生活や仕事に大きな変化をもたらしています。AIは膨大なデータを学習し、人間の創作や業務を助ける一方で、偽・誤情報や権利侵害の懸念もあります。これらの新技術が、文化財や歴史的資料をデジタル方式で保存・公開する「デジタルアーカイブ」にどのような影響を与えるかについて、技術的・社会的な観点から考察したいと思います。

|

|||||

|

2024年11月2日(土)

13時30分~16時30分(13時受付開始) 於 東京文化財研究所・地下セミナー室

|

|||||

|

韓国陶磁鑑賞史 -韓国におけるコレクションの形成

田代 裕一朗(東京文化財研究所文化財情報資料部 研究員)

近代に入り、茶道具とは別に、鑑賞美術として高麗青磁や朝鮮白磁が高く評価されるようになりました。朝鮮半島でも古陶磁を取引する美術市場がうまれ、次第に朝鮮半島の人々も市場に参入し、コレクションを形成するようになります。彼らは、朝鮮時代の士大夫文化に対する憧憬を背景に、日本人とは異なる観点で古陶磁を評価し、収集しました。本発表では彼らの視線を分析し、その認識とコレクションが、1945年の解放後、韓国(大韓民国)にどのように継承・展開するのか考察するものです。

|

|||||

|

中国陶磁鑑賞史 -近代のわが国における中国陶磁鑑賞の受容と変遷

川島 公之((株)繭山龍泉堂代表取締役、東京美術商協同組合理事長)

茶の湯などの空間、寺院の荘厳具などで用いられた中国陶磁は、近代に入り「鑑賞美術」として受容されるようになります。その背景としてはいくつかの事象が契機となっています。義和団事件や辛亥革命を要因とした宮中伝世品。鉄道敷設工事を要因とした出土品。こうした美術作品が、20世紀初頭から堰を切ったように市場に登場することで中国美術が世界でもてはやされます。それはわが国にも波及し、「鑑賞陶磁」という新しい蒐集分野が確立され、名コレクションが形成されました。本発表はその流れを考察するものです。

|

|||||

|

|

|

|

受講方法

9月17日より募集を開始します |

|

|

受講には事前申込が必要です(抽選制)。下記Eメール、ファックス、往復はがきのいずれかで、

東京文化財研究所文化財情報資料部あてに、お申し込みください。 ■受講料:無料 ■申し込み期限:2024年10月15日(火) ※受講申し込み受付は終了しました (当選者の発表は受講票の発送をもって代えさせていただきます) ■申し込み・問い合わせ先: 東京文化財研究所 文化財情報資料部 〒110-8713 東京都台東区上野公園13-43 E-mail kjkenkyukai_tobunken@nich.go.jp ファックス 03-3823-2371 電 話 03-3823-4829(土日祝日を除く 10:00~17:00) |

|

|

|

|

|

|