『美術研究』400号、『美術史論壇』30号記念 日韓共同シンポジウム

人とモノの力学

― 美術史における「評価」 |

|

東京文化財研究所が編集・刊行する『美術研究』(1932 年創刊)、および韓国美術研究所による『美術史論壇』(1995 年創刊)は、東アジア美術を中心とする美術史研究の推進につとめる学術誌です。 このたび『美術研究』400 号、『美術史論壇』30 号の刊行を記念して「人とモノの「力学」― 美術史 における「評価」」をテーマに、日韓の美術史研究者による共同シンポジウムを開催します。

2011年2月27日(日)

10:00~17:00

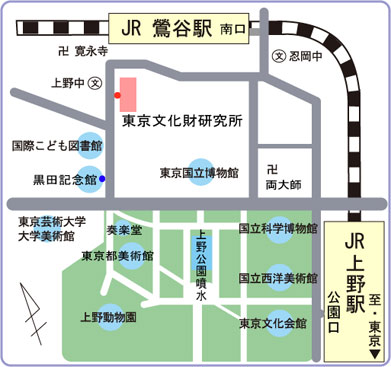

東京文化財研究所・地階セミナー室

参加無料・要申込み

チラシのダウンロードはこちら (PDF/1.6MB) |

|

|

|

開催趣旨

美術作品=モノの価値を判断する「評価」は、美術の研究にとっ

て大切な営為です。一方、そもそも人が創作したモノは、これまで

様々なかたちで人から「評価」されてきました。

しかし、人によるモノの「評価」は、時代や地域などさまざまな要因

によって簡単に変化します。そうかと言ってモノは現に目の前にあり

ますから、モノを離れて何とでも「評価」できるというものでもない

でしょう。またその「評価」自体も、世代を超えて継承されるとは限ら

ず、運良く継承されたところで、形骸化したり、変質したりしがちです。

つまり、人とモノとの間には「力学」と言い換えられるような複雑

な関係性があり、そこで生じる「評価」は必ずしも普遍的なもので

はありません。したがって、少なくとも美術を歴史的に考察する美

術史研究者は、作品に対する「評価」をめぐって、過去と現在を相対

化しながら未来につなぐ責務を負っていると言えます。

そこで現在、例えばモノそのものからより詳細な情報を引き出し

たり、モノの周辺にある情報をより広範に集めたりすることによっ

て、モノに対する基本的な理解を深めようとする研究が進められて

います。その対象も、従来からメインストリームに位置付けられて

きたモノだけでなく、これまで重要視されてこなかったモノ、ある

いはもはや失われてしまったモノへと及びつつあるところです。そ

れはとりもなおさず、これまでの「評価」、時には自分自身による「評

価」までをも相対化しつつ、またそれによってさまざまな問題が生

じることは認識しつつも、それでも主体的にこれからの「評価」を構

築しようとする営為なのです。

今回のシンポジウムでは、この「評価」をめぐる諸問題を、

「人」と「モノ(作品)」の間の「力学」という視点から議論したいと

思います。 |

|

| プログラム |

日本語ー韓国語の同時通訳がご利用になれます。 |

| 10:00~10:10 |

開会挨拶 |

|

| 10:10~10:40 |

基調講演 |

国史形美術史の栄辱 ― 朝鮮後期絵画の解釈と評価の問題

洪 善杓(韓国美術研究所・梨花女子大学校) |

| 10:40~11:20 |

発 表 1 |

山水長巻考― 雪舟の再評価にむけて

綿田 稔(東京文化財研究所) |

| 11:20~12:00 |

発 表 2 |

愛情の誤謬― 鄭敾への評価と叙述

張 辰城(ソウル大学校) |

| 12:00~13:30 |

昼 休 み |

|

| 13:30~14:10 |

発 表 3 |

江戸時代初期風俗画の表現世界

江村知子(東京文化財研究所) |

| 14:10~14:50 |

発 表 4 |

石濤、近代の個性という評価の視線

文 貞姬(韓国美術研究所) |

| 14:50~15:15 |

休 憩 |

|

| 15:15~17:00 |

ディスカッション |

司会:田中 淳(東京文化財研究所)

相澤正彦(成城大学) |

|

|

参加申込 参加申込

「2月27日シンポジウム参加」と件名に明記の上、お名前(読み仮名も併せてお願いします)・ご所属・ご連絡先(ご住所・お電話番号)を添えて、メール(kjkenkyukai@tobunken.go.jp)もしくはファックス(03-3823-2371)にてお申し込みください。定員(100名)になり次第、締め切らせていただきます。ご不明の点につきましては、下記問い合わせ先までお尋ねください。なお参加費は無料です。

問い合わせ先

〒110-8713 東京都台東区上野公園13-43 東京文化財研究所企画情報部

塩谷 純 tel:03-3823-4827

皿井 舞 tel:03-3823-2997

|

|