|

はじめに

物体のそれを取り巻くコンテクストからの移動の本質とは、ある事物の脱コンテクスト化と再コンテクスト化("A"であったはずの事物が"B"になること)によって説明できる。これはまた、実際の行為としての移動を伴わなくても、コンテクスト自体が流転する時間的推移によっても達成される。そのような状態は一般に転用といわれている。本論では、様々な地域時代の建築における転用の事例を検討することからはじめ、その特殊な変容を可能にするメカニズム

を指摘しようとしている。

事物における転用を可能にする多義性を、従来は「多様性(=multiplicity)」と表現してきた。しかしながらこの表現は、「複数であること」

を事後的に、単純に述べているだけである。「多様性」という言葉は、なぜ事物が別のものへと変化してしまう可能性を持つかという基本的課題については、

決して示唆的でないのである。事物の転用の分析には、多様性を発生させるメカニズムそのものを検討しうるような別の概念が必要とされるだろう。

このレジュメでは、試しにそのような概念を含むキーワードとして、セヴェラルネス(=いくつか性)という言葉を提出しておきたい。また同時に、転用にとって重要な概念である、ツリーとセミラチス(

=tree, =semi-lattice, Chirstopher Alexander 1965)についても、説明しておきたい。

ツリーとセミラチス

ある限られた目的を伴って製作された事物が、なぜ他の目的を持った事物になりうるのか。これに対して建築・都市計画の分野ではいまだに最も示唆的な論文

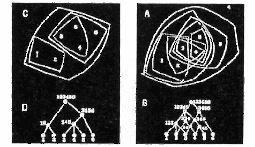

であるクリストファー・アレグザンダーの都市論「都市はツリーではない」(1965年)における二つの用語(ツリー、セミラチス)を挙げ、批判的に吟味する。それらは、小さなシステムがどのようにして大きく複雑なシステムを形成するかについて考える方法であり、その違いは図のようにあらわすことができる(挿図左:ツリー、右:セミラチス)。

ツリーでは各エレメントは一義的でその集合に全く重なり合いがない。車道は車道であり、歩道は歩道である。一方セミラチスでは一つのエレメントは多義的で、さまざまな集合に属している。伝統的都市が豊かで多様な生活をもたらすのは、その構造がセミラチスになっているからである。車道が一時の祝祭空間となるように。それに対して、計画者が作った新しい都市は常にツリーである。というのは、人間がデザイン的課題を解決するためには、その解法を単純で明快なツリー構造にしないかぎり把握しずらいからである。この限界性もまた基本的な人間の能力である。両者は今まで全くの対立物として扱われてきた。しかしながらセミラチスは、時間差を含めれば、実は事物の一義的な状態としてのツリー構造が重合したものとして解釈できる。つまり両者の対立は、時間概念(=コンテクストの移動)をそこに含めれば、連続的になる。これによってツリーからセミラチスが発生するのであり、これは事物の転用過程一般のモデルとして優れたものといえる。

セヴェラルネス

ではなぜ一つのツリーから、別のツリーが発生するのだろうか。この問いはつきつめれば、ある事物の意味が時間や場所によって異なりうることを許容しうるような事物の同一性の根拠を検討することと同じである。

転用を促すものは、まず第一に転用者における切実なる一つの要求である。彼はすでに存在する事物からその意味、機能(=コンテクスト)を取り去り、新しい用に役立てなければならない。そのときにその意味や機能の移動を保証するのは、その事物に物質的に内在している限定された性能リストである。その限定された性能を別の意味機能に接続することによって、その目的を果たすのである。その転用の可能性は、事物の物質(オブジェクト)的特性に基づいている限り、一つでも無限でもない。いくつか性(セヴェラルネス)なのである。しかしその組み合わせは無限である。

本発表は、これらの基本概念を用いて、すでになされた建築の転用事例のダイナミックな時のかたちを描き出そうとしているのである。

|