織田文庫の扉

織田文庫の扉

織田文庫の扉 織田文庫の扉

|

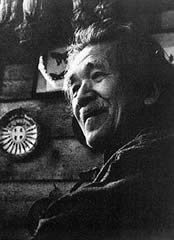

昭和31年(74才)織田一磨(おだかずま)(1882-1956)は、明治から昭和にかけて石版画家として活躍しました。織田の作品には、「東京風景」や「大阪風景」などの生き生きとした都市風景の連作があります。また、江戸時代の浮世絵作家たち、とりわけ北斎に心酔した織田は、その絵入読本を蒐集し、制作の参考としたほか、多くの研究論文を発表しています。 |

|

| 1882(明治15) | 11月11日 | 東京芝公園に生まれる。 |

| 1907(明治40) | 第1回文展に「日光山の奥」出品。 | |

| 1909(明治42) | 第2回文展に「竹林遠望」出品。 日本水彩画会審査員に。 |

|

| 1918(大正7) | 山本鼎らと日本創作版画協会を組織。 「東京風景」石版連作20枚完成。 「大阪風景」の制作に着手。 |

|

| 1925(大正14) | 松江赤山に版画研究所開設。 「松江大橋雪夜」(石版)を完成。 |

|

| 1928(昭和3) | 第9回帝展に「たそがれ」(石版)出品。 画集「銀座」刊行。 |

|

| 1930(昭和5) | 銅版・石版作家らと洋風版画協会を設立。 第11回帝展「セメント工場」(石版)出品。 画集「新宿風景」「浮世絵の知識」刊行。 |

|

| 1931(昭和6) | 「浮世絵と挿絵芸術」出版。 | |

| 1932(昭和7) | 「東京近郊八景」(石版)。 | |

| 1936(昭和11) | 文展招待展に「山頂雨後」出品。 この年から文展無鑑査となり以後毎年出品。 |

|

| 1938(昭和13) | 第2回文展に「山小屋の暁」出品。 | |

| 1939(昭和14) | 第3回文展に「蔵王の精華」出品。 | |

| 1949(昭和24) | 米国ボストン美術館に自作石版画作品216点寄贈。 | |

| 1954(昭和29) | 2月 | 織田石版術研究所展を銀座資生堂で開催。 |

| 10月 | 東京丸ビル内中央公論社画廊で個展開催。 |

|

| 1955(昭和30) | 高尾山仏舎利塔扉絵原画を描く。 | |

| 1956(昭和31) | 3月18日 | 心臓麻痺のため逝去。 |

| * | ||

|---|---|---|

| 1970(昭和45) | 東京国立文化財研究所が織田の収集した絵本類を収蔵。 | |