早川泰弘(東京文化財研究所)

『伊藤若冲『動植綵絵』蛍光X線分析結果』(東京文化財研究所、2013年3月)より転載

1.はじめに

宮内庁三の丸尚蔵館が所蔵する『動植綵絵』は伊藤若冲(1716~1800)の畢生の作として知られる。30幅に及ぶこの大作は京都相国寺に伝わる若冲筆『釈迦三尊像』の荘厳画として制作されたものである。この『動植綵絵』全30幅は、平成11~16年度の6か年にわたって修理が行なわれ(注1・2)、その修理過程で東京文化財研究所では三の丸尚蔵館の全面的な協力のもと、これら全作品について蛍光X線分析による非破壊・非接触の彩色材料調査を行なう機会を得た。調査に際しては、表面彩色だけではなく、修理過程でのみ調査が可能な裏彩色の調査も併せて行なうことを心がけたが、修理作業の進捗との兼ね合いにより、表面の調査のみにとどまった作品もある。本稿では、この調査結果の概要を報告し、「動植綵絵』に関する彩色材料について考察する。

2.蛍光X線分析による彩色材料調査

調査に使用した機器は、平成11年に東京文化財研究所が中心となって開発したポータブル蛍光X線分析装置(セイコーインスツルメンツ(株)SEA200)である。これまでに国宝『源氏物語絵巻』(徳川美術館、五島美術館)(注3)や国宝『平等院鳳凰堂板壁絵』(平等院)(注4)などの絵画、あるいは国宝『普賢菩薩騎象像』(大倉集古館)(注5)や国宝『金錯銘鉄剣』(さきたま資料館)(注6)の材質調査に適用し、十分な実績を上げているものである。

X線管球:Rh(ロジウム)

管電圧・管電流:50kV・100μΑ

X線照射径:φ2mm

測定時間:1ポイント100秒

装置先端から資料までの距離:約10mm

宮内庁三の丸尚蔵館にポータブル蛍光X線分析装置を持ち込み、『動植綵絵』の調査を行っている様子を写真1に示す。今回の彩色材料調査に際して設定した測定条件は以下のとおりである。

直径2mmに絞り込んだX線を装置先端から発射し、作品の所定の位置に照射する。X線が当たった箇所では、そこに存在している元素とX線との相互作用が生じ、元素に応じた二次的なX線(蛍光X線)が発生する。これを検出することで、その部分の元素の種類と存在量を非破壊・非接触で求める調査手法である。ただし、この方法はすべての元素を測定できるわけではない。大気中での測定では、大気中に存在している窒素や酸素の影響で、軽元素を検出することができず、原子番号19のK(カリウム)より重い元素でないと信頼に足る分析を行なうことは困難である。これより軽い元素、たとえばAl(アルミニウム)やSi(珪素)といった無機元素、あるいは有機化合物の主構成元素であるH(水素)、C(炭素)、N(窒素)、O(酸素)などについてはほとんど情報を得ることができない。Kよりも重い元素については、その多くを検出することが可能であるが、元素によって検出感度が異なることに注意する必要がある。たとえばFe(鉄)やCu(銅)といった遷移金属元素に対しては感度が非常によく、一般には原子番号が大きくなるほど感度が低下する傾向にある。Ag(銀)やSn(錫)などの金属はCuに比べて1/20以下の感度であり、Au(金)やPb(鉛)についても1/10程度の感度しか有していない。といっても、これらの重元素についてさえ、資料中の存在量として1%前後の含有率を有していれば、まったく問題なく検出することが可能である。

また、蛍光X線分析では深さとして数十~数百µm程度の厚みの分析が行なわれている。このため、重ね塗りなどが行なわれている箇所では、上層および下層の材料の両方が検出され、両者に含まれる元素の種類と量が総合された形として検出されることになる。『動植綵絵』のような絹本作品については、表面彩色の測定においては裏面の彩色が、また裏面彩色の測定では表面の彩色が必ず検出されることになるので、測定結果の解釈には十分な注意が必要である。

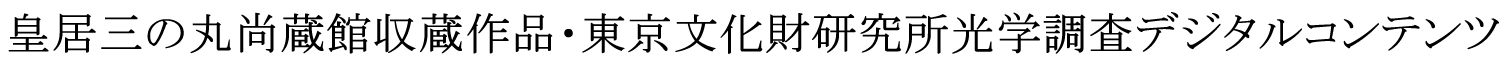

蛍光X線分析法はあくまでも元素分析法であるため、彩色材料(顔料)そのものを特定できるわけではない。材料を構成している元素を、その存在量に応じて検出できるだけである。表1には日本絵画で使われる代表的な彩色材料と、これらを蛍光X線分析で測定した際の検出元素を示した。この表からもわかるように、蛍光X線分析で緑青や群青を分析した場合、ともにCuが検出されるだけで、その測定結果だけからはいずれの顔料が使われているのかを判断することはできない。鉛白と鉛丹についても同様で、ともにPbが検出されるだけである。さらに、染料については、蛍光X線分析では何も検出することはできず、その存在を確認することができない。作品中に使われている彩色材料を突き止めるためには、蛍光X線分析による元素情報と、肉眼観察あるいはほかの調査手法によって得られる情報を、総合的に解釈することが必要不可欠である。

3.日本絵画の彩色材料

日本絵画に使われる彩色材料は、無機化合物を主体とする顔料と、有機化合物主体の染料に大別して考えることができる。顔料は鉱石などの固体を細かく粉砕したもので、通常は水には溶けない。そのため、彩色材料として用いるには、油や膠といったいわゆる展色剤に混ぜて使う必要がある。一般に天然鉱物を起源とする顔料は、その粒度によって色調が大きく変化し、粒子径が大きいほど濃い色を呈し、粒子径が小さいほど薄色を呈するのがふつうである。一方、染料は植物の茎や根から煮出したものや、動物の体液などを採取したものを原料とし、水溶性のものが多い。染料分子は、複数のベンゼン環を含む化学構造となっていることが特徴であり、この構造が発色に深く関与している。染料は、同じ有機化合物を材料とする繊維や紙と化学結合しやすく、染織品や染紙などに広く使用される。染織品では、染色の過程で鉄や明礬、木灰を併用して媒染を行うことも多い。媒染には、繊維と染料分子の結合力を強める効果の他に、染料の色を変化させる作用がある。染料を絵画の彩色に用いる場合、絹や紙などの支持体を直接染めるだけでなく、水酸化アルミニウムなど無機化合物の粉末に結合させ、展色剤に混ぜて彩色することもある。

日本国内に限らず世界中で、古来から顔料も染料も使われているが、ともに人工的な材料が生産される以前に使われていた材料は、顔料も染料もその種類は決して多くないと考えられている。日本では18~19世紀に輸入絵具(顔料)が出まわりだし、19世紀中ごろ以降は、人工的に顔料や染料の製造が行われるようになる。しかし、それ以前に日本で使われていた彩色材料は、その多くが天然に存在する鉱石や動植物を原料とするものばかりであり、そのほとんどは奈良時代にはすでに使用されていたと考えられている(注7)。その代表的な彩色材料を色別に記したものを表1に示す。

白色材料としては、無機顔料である白土、鉛白、胡粉の3種類がよく知られている。白土は天然の粘土質土壌を原料とした土性顔料であり、主成分はカオリン(Al₂O₃・2SiO₂・2H₂O)と呼ばれる鉱物であるが、石英などの夾雑物を含むことがある。鉛白は塩基性炭酸鉛(2PbCO₃・Pb(OH)₂)が主成分で、粒度が細かく、被覆力が大きい材料である。奈良時代にはすでに使われており、江戸時代にも存在していたことは確認されているが、絵画の白色顔料としての使用例は少ない。江戸時代の絵画に使われている白色材料は、ほとんどの場合、胡粉である。胡粉の材料は貝殻(牡蠣殻)を粉砕・精製したものであり、その主成分は炭酸カルシウム(CaCO₃)である。白色材料としての貝殻胡粉の存在は奈良時代あるいはそれ以前にまでさかのぼる可能性が指摘されているが、絵画の白色顔料の主流になるのは室町時代以降であると考えられている(注7)。

赤色材料については、無機顔料としてはベンガラ、辰砂、鉛丹の3種類がよく知られている。ベンガラは酸化第二鉄(Fe₂O₃)を主成分とするものであり、その純度や結晶形態の違いによって赤色から茶色までさまざまな色調を呈する。辰砂は硫化水銀(HgS)を主成分とし、古くは鉱物(辰砂鉱)を原料としていた。現在、朱と呼ばれている赤色顔料も主成分は硫化水銀であるが、これは水銀と硫黄から人工的に合成して作られたものを指す場合が多い。鉛丹はやや橙色の色調を帯びた赤色を呈している場合が多く、その主成分は四酸化三鉛(Pb₃O₄)である。ベンガラ、辰砂、鉛丹ともに、奈良時代の作品に使われていたことが報告されており(注8)、江戸時代の絵画にも広く使われている。赤色の有機染料としては茜、ラック、蘇芳、紅花など、さらには紫色系の材料として紫根なども知られている。このうち、ラックのみが動物性(ラック虫から抽出した色素)であり、それ以外は植物からの抽出液である。染織品に用いる場合、紅花を除いては、媒染によって色調をコントロールするのが一般的である。

黄色材料については、無機顔料としては黄土、密陀僧、石黄の3種類が知られている。黄土は天然の粘土質土壌を原料とした土性顔料であり、主成分は含水酸化鉄(Fe₂O₃・nH₂O)と呼ばれる鉱物である。白土同様、主成分以外の夾雑物を含むことが多い。密陀僧は一酸化鉛(PbO)を主成分とするものであり、顔料の中では変色しやすいもののひとつである。石黄は三硫化二ヒ素(As₂S₃)を主成分とするもので、中国では雌黄と呼ばれていた顔料である。黄土、石黄は江戸時代の絵画によく使われているが、密陀僧が使われている絵画作品の報告は少ない。有機染料としては鬱金、刈安、黄檗、梔子、藤黄(ガンボージ)などが使われ、さらに茶色系材料として柿渋や矢車なども知られている。藤黄は、海藤樹と呼ばれる東南アジアに分布する樹木から採取した樹脂液を用いたものである。その他は、抽出した色素を用いたものである。

緑色の顔料としては孔雀石を原料とする緑青(CuCO₃・Cu(OH)₂)が、青色顔料としては藍銅鉱を原料とする群青(2CuCO₃・Cu(OH)₂)がよく知られている。これらの顔料は粒度によってその色調が大きく変化し、さらに熱を加えることで黒色に近い色調まで作り出すことができる。両顔料ともに、古くは高松塚古墳壁画や正倉院宝物などに見出されており、現在に至るまで脈々と使われつづけている。青色の有機染料としては藍がよく知られているが、緑色を着色できる単独の染料はあまり知られていない。藍を黄色系材料と併用することにより緑色を着色している場合が多いと考えられている。その際に使われる黄色系材料は、染料の場合が多いが、顔料が使われることもある。

このほかにも、無機物質を原料とする彩色材料として、金銀箔あるいは金銀泥なども広く使われている。

4.『動植綵絵』の調査結果

現在、絵画や彫刻の彩色材料の調査には多くの分析化学的手法が適用されているが、一つの手法で顔料も染料も特定できる手法は残念ながら存在していない。『動植綵絵』の彩色材料調査は蛍光X線分析が中心であり、上述したように、この方法では軽元素を検出することができないため、染料に関する情報を得ることは困難で、主として顔料に関する情報のみを得ていることになる。

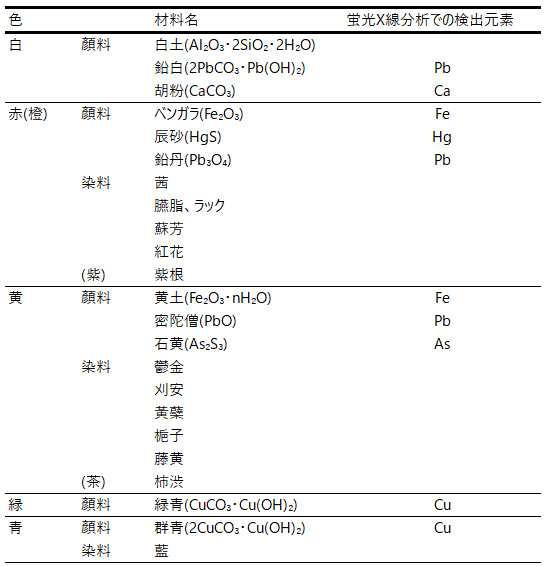

蛍光X線分析による『動植綵絵』の彩色材料調査結果を色別に整理した結果を表2に示す(表2の結果は、参考文献1、2で報告した内容を、追加調査の結果をふまえて修正したものである)。『動植綵絵』については、辻惟雄氏による落款や款記に関する研究により、全30幅の制作時期や制作順が提示されており(注9)、表2はその制作順に従って作品を並べている。作品ごとに、蛍光X線分析による測定ポイント数(1ポイントφ2mm)も記載した。表面彩色のみ調査した作品が13幅、表面および裏面彩色の調査を行なうことができた作品が17幅である。作品によって測定ポイント数は異なるが、いずれの作品においても、使用されている色を網羅的に測定することを心がけ、全30幅での総測定ポイント数は919ポイントに達した。表2では、彩色材料を色ごとに分類して示し、各作品に使われている色(彩色材料)に○を付した。前述したように、蛍光X線分析は材料中の構成元素を検出できるだけであり、彩色材料そのものを特定できるわけではない。そのため、以下の解説中では、検出された主成分元素によって材料を表現する方法(「○○を主成分とする顔料」、「○○を含む材料」あるいは「○○系顔料」などの表現)を多用しており、それを表1に照らして、彩色材料がほぼ特定できる場合には、適宜その材料名を併記している。以下に、色別にその特徴を簡単にまとめる。

(1)白色について

白色は30幅すべての作品で使われているが、その材料は1種類だけである。今回の調査では、全作品について多くの白色部分の測定を行なったが、いずれの箇所からも、検出されたのは大量のCaだけであった。Caを主成分とする白色材料としては何種類かの材料が知られているが、『動植綵絵』が描かれた時代と絹地への彩色という観点から考えると、胡粉(CaCO₃)が使われている可能性がもっとも高い。日本では古くから白色材料として鉛白(2PbCO₃・Pb(OH)₂)などが絹地への彩色材料として用いられてきているが、『動植綵絵』においては鉛白などはいっさい使われていないことが明らかになった。

(2)赤色・薄赤色・桃色について

赤色については、30幅の中で少なくとも4種類の材料が使われていることがわかった。Hgが主成分のもの、Hgが主成分でPbを少量含むもの、Feを主成分とするもの、そして赤色の有機染料の4種類である。

Hgを主成分とする赤色顔料としては、水銀と硫黄との化合物である辰砂(HgS)がよく知られている。この材料は全30幅中21幅で見いだされている。これに対し、Hgが主成分でPbを少量含む材料が見いだされたのは5幅だけであった。25「老松白鳳図」から30「紅葉小禽図」にかけてみられ、制作最終期に集中していることがわかる。26「芦雁図」と30「紅葉小禽図」については、Hgを主成分とする赤色顔料も併用されている。この材料については、Hgを主成分としていることから、その主材料は辰砂であると考えられるが、それにPbを含む材料を混ぜて赤色の色調を変化させていることが予想される。Pbを含む彩色材料としては、白色の鉛白(2PbCO₃・Pb(OH)₂)や橙色の鉛丹(Pb₃O₄)が知られているが、そのいずれかであるかは今回の調査では特定することは困難であった。しかし、鉛白が混ぜられているならば、鉛白が単独で白色材料としても使われる可能性が高く、全30幅中の白色に鉛白が1か所も使われていないという結果を説明しにくくなる。Hgを主成分とする材料とHg+Pbの材料とはその使用時期が異なっていると思われるが、たいへん興味深いことには、同一の図像表現に両材料が使われている事実がある。11「老松白鶏図」と25「老松白鳳図」には右上のほぼ同一箇所にほぼ同様の形で赤色の太陽が描かれているが、11「老松白鶏図」の太陽はHgのみを含む材料、25「老松白鳳図」の太陽はHg+Pbの材料で描かれている。肉眼による観察でも両者の色の違いを認識することは可能であり、Pbをわずかに含んだ25「老松白鳳図」の太陽のほうがやや橙色を帯びた赤色をしていることがわかる。

また、Feを主成分とする赤色については8「梅花皓月図」、15「梅花群鶴図」、18「桃花小禽図」、25「老松白鳳図」、27「諸魚図」、28「群魚図」の6幅で見いだされたにすぎない。8「梅花皓月図」、15「梅花群鶴図」ではHg主成分の赤色が、27「諸魚図」と28「群魚図」ではHg+Pbの赤色材料が同時に用いられており、これらとは異なる色調の赤色を描き出すためにFe系の赤色材料が使われている。Feを主成分とする赤色材料としてはベンガラ(Fe₂O₂)がよく知られ、日本でも古くから使われている。

さらに、これら3種類の顔料以外に、多くの作品で花びらなどの薄赤色部分に使われているのが赤色の有機染料である。蛍光X線分析では染料の特定まではできないが、上記3種類の顔料とは明らかに異なる色調および質感であり、肉眼でもその使用箇所を確認することは可能である。

表2の赤色の欄に括弧で示したが、4「秋塘群雀図」、12「老松鸚鵡図」、17「蓮池遊魚図」の3幅では茶色や黄色部分において微量のPbが検出される結果が得られた。Pbが検出される部位を高精細画像によって詳細に観察すると、比較的サイズの大きな橙色粒子が、少数ではあるが存在していることを確認することができた。この粒子を肉眼で認識することはまったくできないが、茶色や黄色部分にほのかに赤みをもたせることを意図してPb系の橙色顔料(鉛丹)が使われていることは間違いない。ただし、上述のHg系赤色顔料との併用による使い方とは大きく異なる使い方であり、さらに『動植綵絵』全30幅中には、Pb系橙色顔料が単独で広範囲に使われている作品が一例もないこともたいへん不思議である。

(3)黄色について

『動植綵絵』の中で黄色が使われている箇所はそれほど多くはないが、鶏の足や鳥の黒目の周囲、あるいは花の蘂や花びらなどに使われている。今回の調査では、黄色材料として3種類の材料を見いだすことができた。もっとも多く使われているのは、Feを含んだ黄色材料であり、黄土(主成分Fe₂O₃・nH₂O)であると考えられる。この材料が使われている箇所からは、大量のCaが同時に検出されており、白色の胡粉による彩色が行なわれた上に黄土による黄色の着色が施されている箇所が多い。この材料がもっとも特徴的に使われているのは多くの作品に描かれている鶏の足についてであり、25「老松白鳳図」の鳳凰の足などにもこの材料が使われている。これらの部分は肉眼による観察ではやや沈んだ黄色として認識できる。

これに対して、3「雪中鴛鴦図」、9「老松孔雀図」、18「桃花小禽図」などの作品で、明るい黄色に描かれている花の蘂などからは、大量のAsが検出された。同じような表現として描かれている黄色い蘂であっても、作品によってAsが検出される作品と検出されない作品がある。1「芍薬群蝶図」や15「梅花群鶴図」に描かれている黄色い蘂からはAsはまったく検出されない。その判断は肉眼では確認しがたい。Asを主成分とする黄色材料としては石黄(As₂S₃)がよく知られており、『動植綵絵』の中でもこの材料が使われている可能性が高い。このAsを主成分とする黄色材料は、Cu系緑色顔料と重なっている部分で茶色に変色している場合が多い。3「雪中鴛鴦図」、6「紫陽花双鶏図」などに描かれている黄色い蘂などで茶色に変色している部分を確認することができる。表2からわかるように、Asを主成分とする黄色材料はある制作時期にだけ使われているというわけではなく、この材料の利用を制作時期などと関連づけることは難しい。

さらに、黄色部分の測定ではCaだけしか検出されない箇所も多くの作品で見いだされた。1「芍薬群蝶図」の蝶の羽根や25「老松白鳳図」の鳳凰のくちばしなどに特徴的に用いられている。これらの部分は目視によって明らかに下層に白色が存在していることが確認でき、Caはこの白色に由来していると考えられる。主成分が検出されない黄色材料としては有機染料を考えることができる。どんな染料が使われているかは、蛍光X線分析では特定することは困難である。

(4)茶色について

茶色については、明るい茶色から暗い茶色までさまざまな色合いが多くの作品で使われている。多くの作品に描かれている鶏の羽根や3「雪中鴛鴦図」の鳥の羽根、あるいは11「老松白鶏図」、25「老松白鳳図」などの樹木の幹などに見ることができる。これらの箇所からはCaとともに少量のFeが検出された。測定箇所によってCaとFeの検出量に違いがあるが、両元素以外の元素が検出された箇所はほとんどなかった。濃い茶色の箇所ほど、Feの検出量が多い傾向が得られたが、この傾向からはずれる箇所もあった。Caは白色材料の胡粉に由来していると考えられ、茶色材料としてはFeを主成分とするものが使われていると考えられる。黄色部分からもFeを多く含んだ材料が見いだされているが、茶色部分においてもこれとほぼ同様の材料が使われている可能性が高い。黄土や代赭など土壌起因の成分を原料とする彩色材料は、多種類の成分の混合体であり、Feの存在量あるいはほかの含有成分の種類やその存在量の違いによって、黄色、茶色、赤色、黒色などさまざまな彩色材料として利用できることが知られている。『動植綵絵』に使われている茶色材料は、これら土壌起因の材料で、Feを茶色の発色の主体とするものであると思われる。

(5)金色、金茶色について

金色、金茶色は『動植綵絵』の中でもっとも印象深い色のひとつである。鶏、孔雀、鳳凰、鸚鵡、鵞鳥などさまざまな鳥の羽根部分において、薄く透けるように見える美しい金(金茶)色を肉眼で確認することができる。これまで、『動植綵絵』に関しては科学的調査がほとんど行なわれておらず、いくつかの報告や解説において、これらの金(金茶)色部分では下層に金泥を置き、その上に白色の彩色が施されているのではないかと説明されていた。しかし、今回の蛍光X線分析による調査では、これらの金(金茶)色部分からAuはまったく検出されなかった。検出された元素は黄色あるいは茶色部分から検出された元素と変わりはなく、CaとFeだけであった。Au、Ag、Cuあるいはほかの金属を原料とするような彩色材料はいっさい確認できなかった。金(金茶)色を描き出している材料としては、黄色・茶色部分で使われている材料と同じであり、黄土あるいは代緒などFeを主成分とする黄〜茶色の材料と、Ca主成分の白色材料(胡粉など)だけである。黄色・茶色部分との違いは、両材料の塗り方だけである。金(金茶)部分では裏面に裏彩色として、黄土あるいは代赭などを塗り、表面にCa系白色顔料を薄くあるいは線描きすることで、絹を通して裏面の黄(茶)色を透けて見せ、絹の光沢感を利用して金色として認識させるという、高度な描写が行なわれている。金泥などの材料をいっさい使わずに、これだけ美しい金色を見せることのできる彩色は、若冲の高い描写技術を裏付けるもののひとつである。

ただし、『動植綵絵』の中で金泥(Au)がまったく使われていないわけではない。9「老松孔雀図」と12「老松鸚鵡図」の2幅だけに金泥が使われている箇所がある。9「老松孔雀図」の尾羽先端の円形部分と、12「老松鸚鵡図」の緑色インコの尾羽金色線部分だけからはAuが検出された。しかし、この両作品の中においても、金色に透けて見える羽根の部分からAuはいっさい検出されなかった。彩色材料としての金泥をもっていたにもかかわらず、鳥の羽根の透ける金(金茶)色部分にあえて金泥を使わない彩色をしていたという事実の発見は、今回の調査の大きな成果のひとつである。

(6)緑色について

今回の調査では、『動植綵絵』の中に緑色として少なくとも4種類の材料が見いだされた。そのうち3種類はCuを主成分とする顔料であり、残り1種類は軽元素を主成分とする有機染料である。Cuを主成分とする緑色顔料としては、孔雀石を原料とする緑青(CuCO₃Cu(OH)₂)がもっともよく知られている。緑青は粒度を変えることで濃い緑色から薄緑色までを作り出すことができ、これまでの研究では、わが国の多くの彩色作品に見られる緑色の顔料は緑青であると考えられてきた。しかし、近年の筆者らの研究により、緑青以外にも緑色の顔料が存在していたことが見いだされてきており(注10)、『動植綵絵』においてはまさにその新たに見いだされた顔料が使われていることがわかった。しかも、表2からわかるように、制作時期によってその顔料が見事に使い分けられていることも明らかになった。緑青以外に見いだされた顔料としては、主成分がCuで少量のAsを含む緑色材料、および主成分CuにAsとZnを少量含む材料である。

これまでの筆者らの研究(注10)では、江戸時代に購入された記録の残る顔料資料のなかから、主成分がCuで少量のZnを含む緑色材料として、亜鉛孔雀石((Cu,Zn)₂(CO₃)(OH)₂)または亜鉛ロササイト((Zn,Cu)₂(CO₃)(OH)₂)という化合物が見つかっており、さらにCuとともに少量のZnとAsを含む材料として、アダム石((Zn,Cu)₂(AsO₄)(OH))またはフィリップスバーグ石((Cu,Zn)₆(AsO₄,PO₄)₂(OH)₆・H₂O)という化合物が見つかっている。

これらの緑色材料はすべて、孔雀石(緑青の原料)や藍銅鉱(群青の原料)の産出に伴って採掘される可能性のある鉱物であり、原石の発色は、孔雀石に比べてやや青みが強かったり、やや黒ずんだ緑色を示す。江戸時代にこれらが孔雀石を原料とする緑青と区別されていた様子はまったくなく、緑色顔料「緑青」という分類の中で、わずかに色調の異なる顔料として流通していたと考えられる。主成分がCuで少量のAsだけを含む材料はこれまで見つかっていないが、例えば、アダム石((Zn,Cu)₂(AsO₄)(OH))について、Zn含有率が低い鉱石が存在すれば、蛍光X線分析ではCuとAsだけが検出されることになる。これらの材料は、鉱物中で孔雀石に随伴する副成分として存在していることも多く、主成分と副成分の存在比率によってZn/CuあるいはAs/Cuの存在比が変化する。すなわち、原料鉱石が異なれば、Zn含有率、As含有率が変化することになる。

『動植綵絵』の中で使われている緑色顔料について、Cuだけが検出された緑青については全30幅中4幅で見いだされたにすぎないが、その使用時期は制作初期の9「老松孔雀図」から制作最終期の30「紅葉小禽図」まで使われている。これに対し、Cu+Asの緑色材料とCu+As+Znの材料とは、制作時期によって明確に使い分けられていることがわかった。1「芍薬群蝶図」から23「池辺群虫図」まではCu+Asの材料が用いられているが、Cu+As+Znの緑色材料はまったく使われていない。一方、25「老松白鳳図」から30「紅葉小禽図」については、Cu+As+Zn材料は使われているが、Cu+As材料はまったく見いだすことができない。

両材料が使われている作品を詳細に調査していくと、Cu+As材料の中でも10「芙蓉双鶏図」と16「棕櫚雄鶏図」の2幅ではAs存在量が異なる部分があるなど、上記の分類では整理しきれない作品が存在していることもわかってきたが、『動植綵絵』30幅を描く期間に、少なくとも3種類の緑色顔料が存在していたことだけは確かである。しかし、残念ではあるが、肉眼による観察ではこれら3種類の使い分けを認識することは困難である。

さらに、これら3種類の顔料以外に、薄緑色や深緑色で描かれた植物の葉部分などで有機染料が使われていることがわかった。有機染料が使われている部分については、肉眼で詳細に観察すると、上記3種類の顔料との違いを認識することは可能である。緑色を着色できる単独の有機染料はほとんど知られておらず、青色染料の藍と黄色染料(黄蘗や藤黄など)の混色によって緑色を着色している場合が多い。『動植綵絵』のいくつかの作品の緑色染料部分について、蛍光X線分析とともに可視分光測定による調査を実施したところ、緑色染料部分に藍が存在していることを支持する結果が得られている。

緑色に関する特徴として付け加えると、7「大鶏雌雄図」と24「貝甲図」の2幅については緑色顔料がまったく使われていないことがわかった。7「大鶏雌雄図」については後述する青色の顔料も使用されておらず、『動植綵絵』30幅の中では特異的な作品のひとつとして位置づけられる。また、緑色の描写について、強いこだわりが感じられる作品がいくつか見いだされた。1「芍薬群蝶図」、4「秋塘群雀図」、あるいは16「棕櫚雄鶏図」などに描かれている葉の葉脈は緑色顔料で描かれており、遠目には1本の線にしか見えないが、これを短い線を斜めに連続的に配置することで1本の線に見せるという、すさまじいまでの手間をかけていることが明らかになった。

(7)青色について

青色については3種類の材料が見いだされた。ひとつめはCuを主成分とする顔料、ふたつめはCuが検出されずFeが検出される顔料、そして3つめが有機染料である。Cuを主成分とする青色材料としては藍銅鉱を原料とする群青(2CuCO₃・Cu(OH)₂)がよく知られており、日本では古くから使われている。『動植綵絵』の中で見いだされたCuを主成分とする青色材料も群青であると考えられる。群青は緑色の緑青と同様、粒度を変えることで濃青色から薄青色までを作り出すことができる。『動植綵絵』では全30幅中22幅で見いだされ、いくつかの作品に描かれている岩肌や6「紫陽花双鶏図」に描かれている青い萼などに特徴的に用いられている。

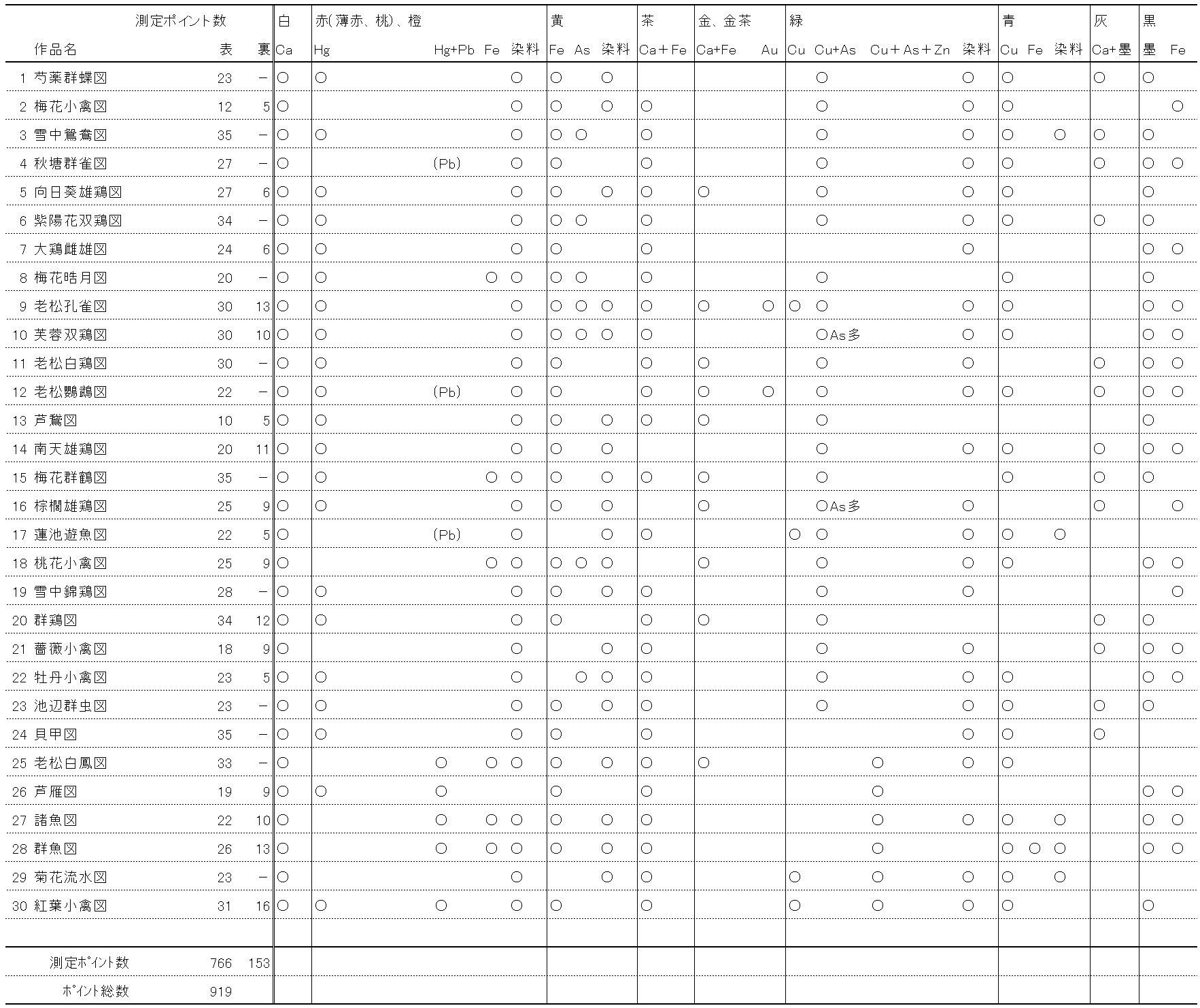

ふたつめの、Cuが検出されずFeが検出される顔料は、28「群魚図」の左下方に描かれている魚(ルリハタ)の身体から見いだされたが、この発見はまったく予想外の結果であった。この魚の身体やひれは濃青色で描かれているが、蛍光X線分析ではCuが検出されず、CaとFeがほぼ同量検出されるという結果であった。蛍光X線分析だけでは材料の特定が難しかったため、この部分に対して可視分光測定および赤外線撮影を試みたところ、群青や藍ではなく、プルシアンブルーが使われていることを示す結果が得られた。『動植綵絵』全30幅の中にはこの色調に近い部分もあり、それらの部分についても同様の調査を行なってみたが、ほかの部分にはこの材料をいっさい見いだすことはできなかった。本作品の制作時期を考えると、日本の絵画史の中でもプルシアンブルーのもっとも早い使用例のひとつとして位置づけることができる(注11)。プルシアンブルーの発見は、今回の調査の特筆すべき成果のひとつである。

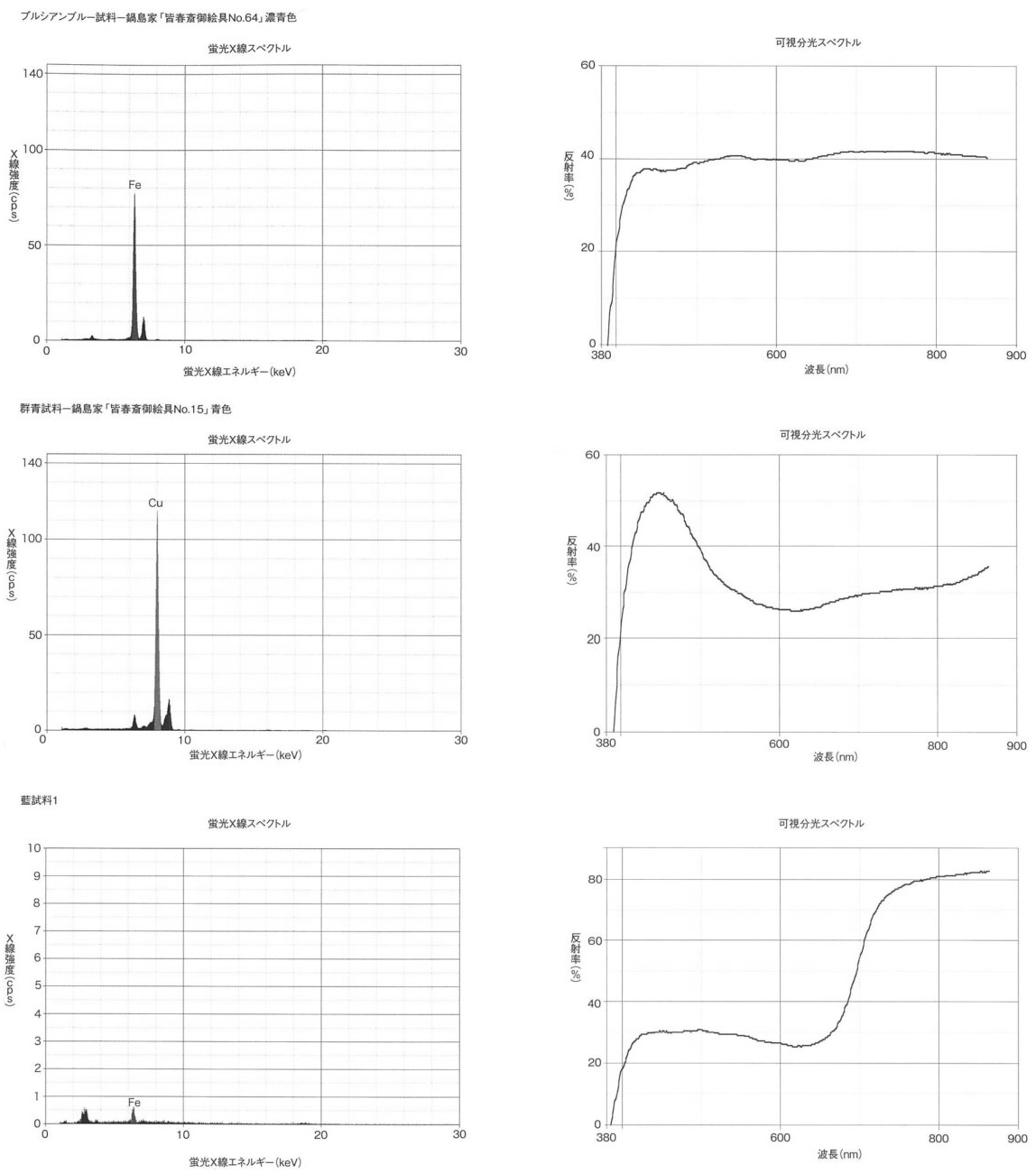

測定結果の比較として、28「群魚図」のルリハタと画面左中央に描かれている小魚(鰯)、さらに27「諸魚図」の鰹の青色部分から得られた蛍光X線スペクトルおよび可視分光スペクトルを図1に示す。参考までにプルシアンブルー、群青、藍の絵具試料から得られる標準的な蛍光X線スペクトルおよび可視分光スペクトルを図2に示した。図2に示したプルシアンブルー絵具は、19世紀に鍋島藩で購入された記録の残る試料であり、X線回折分析によってFe₄[Fe(CN)₆]₃の構造式が同定され、プルシアンブルーであることが確認された試料である(注10)。蛍光X線分析では、主成分のFeが大きく検出されているだけであり、可視分光スペクトルでは広い波長領域にわたってほぼ平坦な反射率を示すことが特徴である。図2に示した群青試料も、19世紀に鍋島藩で購入された記録が残り、X線回折分析によって2CuCO₃・Cu(OH)₂の構造式が同定された絵具試料である。蛍光X線分析では主成分のCuが大きく検出され、可視分光スペクトルでは青色の400~450nm付近の反射率が増大する特徴がある。一方、藍試料については、有機化合物であるため蛍光X線分析では主成分元素が何も検出されず、可視分光スペクトルでは650nmより長波長領域で反射率が増大する。図1に示した28「群魚図」ルリハタの測定結果をみると、蛍光X線分析で検出されている元素はCaとFeであり、可視分光スペクトルは広範囲にわたってほぼ平坦な反射率を示していることがわかる。Caは青色材料の下層に塗られているCa系白色材料(胡粉)に由来するものであり、これらの調査結果はこの青色材料がプルシアンブルーであることを支持している。同様の考察を行うと、28「群魚図」鰯には群青が、27「諸魚図」鰹には藍が使われていることが確認された。

一方、『動植綵絵』に使われている3つめの青色材料は有機染料の藍であり、これは群青とはまったく異なる質感を与える青色として27「諸魚図」の魚の身体、あるいは29「菊花流水図」の流水などに用いられている。蛍光X線分析では、有機染料に対してほとんど何も情報が得られないことから、いくつかの作品について可視分光測定および赤外線撮影を実施したところ、これらの部分に使われている材料は藍であることが確認できた。これらの作品以外にも、17「蓮池遊魚図」の水流部分の裏彩色や28「群魚図」の背景、さらには3「雪中鴛鴦図」の枝に止まる小鳥頭部の水色部分などにも藍が使われている。さらに、上述の緑色材料の項でもふれたように、いくつかの作品に描かれている植物の葉の緑色部分に、藍が存在していることも確認することができた。しかし、可視分光測定および赤外線撮影調査はごく限られた作品だけにしか実施できなかったため、『動植綵絵』全作品にわたる藍の利用状況を調べることはできなかった。表2では、可視分光測定および赤外線撮影によって藍の存在が確認された作品にだけ○をつけた。『動植綵絵』制作の前半から後半まで広く使われているようであるが、表面で藍を青色材料として特徴的に利用しているのは、27「諸魚図」や29「菊花流水図」など最終期の作品に限られており、それ以前の作品では裏彩色や画面の背景、あるいは緑色染料に含まれる材料として使っている場合が多いようである。

(8)灰色・黒色について

『動植綵絵』の中には、灰色や薄黒色も多くの箇所で見いだすことができる。鶏や鳥の羽根、あるいは岩肌や樹木の描写に多く見ることができる。これらのいずれの箇所からも、検出されたのはCaだけであった。Caは白色材料として使われている胡粉に由来するものと考えられ、これに墨あるいは薄墨を併用することで灰色から薄黒色までの濃淡を描き出していると考えられる。

黒色箇所についてはCaとともにFeを同時に検出する箇所が少なからずあり、墨以外の黒色材料を考える必要がある。Feの検出量は作品やその使用箇所によってまちまちである。7「大鶏雌雄図」や11「老松白鶏図」の鶏の黒目は光沢感があり、やや盛り上がりが感じられるが、これらの箇所からFeが比較的多く検出された。同様の表現であっても、3「雪中鴛鴦図」や20「群鶏図」では、鳥や鶏の黒目は盛り上がりがない黒色として描かれている。光沢感のある黒色の目は、これまでの研究で漆が使われているのではないかといわれていたが、Feを含む黒漆が使われていることは、今回の測定結果からも十分考えうることである。一方、盛り上がりのない黒目などに使われている黒色材料については、少量のFeが検出されたが、材料を特定するには至らなかった。

5.まとめ

以上、宮内庁三の丸尚蔵館所蔵の伊藤若冲『動植綵絵』に関する彩色材料について、蛍光X線分析による調査結果を簡単にまとめた。伊藤若冲の絵画作品が科学的に調査されたのはこの調査が初めてであり、本稿ではその全体観を明らかにするために、彩色材料を色別に整理して報告する形を採った。作品ごとの彩色材料の特徴については、別稿を参照していただきたい。

『動植綵絵』の彩色材料調査は4年以上にわたり、総計1000ポイントに近い箇所の測定を行なった。膨大なデータではあるが、それらのデータを整理し、その特徴を明らかにすることで、『動植綵絵』の彩色の奥深さが少しは理解できるのではないかと思っている。本調査結果が、伊藤若冲の絵画研究に少しでも貢献できることを願っている。

参考文献

(注1)『動植綵絵-若冲、描写の妙技』、宮内庁三の丸尚蔵館(2006)

(注2)三の丸尚蔵館年報・紀要、第11号、宮内庁三の丸尚蔵館(2006)

(注3)早川泰弘、三浦定俊、四辻秀紀、徳川義崇、名児耶明:国宝源氏物語絵巻にみられる彩色材料について、保存科学、41、1-14(2002)

(注4)早川泰弘、津田徹英:蛍光X線分析を用いた平等院鳳凰堂中品中生図の彩色材料調査、鳳翔学叢、第2号、15-24(2005)

(注5)早川泰弘:大倉文化財団普賢菩薩騎象像の表面彩色の蛍光X線分析、MUSEUM、574、32-36(2001)

(注6)早川泰弘、三浦定俊、大森信宏、青木繁夫、今泉泰之:埼玉稲荷山古墳出土金錯銘鉄剣の金象嵌銘文の蛍光X線分析:保存科学、42、1-18(2003)

(注7)『顔料の事典』伊藤征司郎総編集、朝倉書店(2000)

(注8)『古文化財の科学』山崎一雄、同朋舎(1987)

(注9)辻惟雄:『若冲』、美術出版社(1974)

(注10)加藤将彦、丹沢穣、平井昭司、早川泰弘、三浦定俊:武雄鍋島家所蔵皆春齋絵具の材質分析、保存科学、46、61-74(2007)

(注11)勝盛典子:空がこんなにあおいのは一近世日本におけるプルシアンブルー受容の諸相一、あるいは朽津信明:日本におけるプルシアンブルーの初期使用例とその意義、『西洋の青ープルシアンブルーをめぐって一』、神戸市立博物館特別展図録(2007)